2019年02月04日

一般入試(体育専門学群)

2次試験まであと20日をきりました。

みなさんいかがお過ごしですか?

去年のこの時期は心がズタボロだった記憶しかないふうか(#24)です。

でも考えればこの時期に踏ん張れたから今の楽しい大学生活があるなと感じます。

私は受験種目とどのような心構えだったかということについて書きたいと思います。参考になるかわかりませんが読んでいただけたら幸いです。

→主選:サッカー

概要やメニューはめい(#15)が詳しく書いてくれていたので割愛します。

サッカーのときに私が心がけてたのは

○ミスをミスに見せないようにする!

○他の人のことは気にしない。

(受験は戦いなので、自分のこと最優先!笑)

○楽しむ!

です。ありきたりですが、サッカーはみなさん今までたくさん練習してきたと思うので、全力でやりきっていかに上手く大きく見せるかが大事だと思います!

→副選:水泳(100メートル個人メドレー)

<人数>

40人ぐらい(うち女子6人)

受験番号順に4人?3人?ずつ泳ぎました。

(記憶が曖昧でごめんなさい。)

<流れ>

まず、プールに着くとアップをするグループ分けがホワイトボードに書かれています。それにしたがって15分程度自由にアップをすることができます。自由にできると書きましたが、グループでアップをするのである程度流れができてしまいます。なので、自分のペースでアップをしたかったら先頭で泳ぐことをおすすめします。

アップが終わったらスタートの練習を2本飛び込み台からすることができます。(私の時はスタートは飛び込みか水の中からか選べました。)

それが終わったらいよいよ測定が始まります。

先程も書きましたが、受験番号順に泳ぎます。最初じゃない限りアップが終わった後、身体が濡れたまま待つことになります。身体を冷やさないように大きめのタオルがあった方が良いと思います。

<ポイント>

もちろんタイムも大事ですが、

○飛び込み(フライングをしない)

○ターンの仕方(片手タッチをしない!etc..)

○フォーム

を完璧にした上でタイムを追求することが大事だと思います。

私は小さい頃から小学6年まで水泳をやっていたので水泳を選択しました。センター試験が終わってからは2日に1度ほどジムに行ってフォーム、ターンの練習を重視して泳ぎこみました。また飛び込みは飛び込みしていいプール(私の場合、東京辰巳国際水泳場)に行き練習しました。飛び込みは急にやると緊張するので練習しに行ってよかったなと一番感じている部分です。何割取れたとかはわかりませんか、私のタイムは1分24秒でした。(6人の女子の中では一番速かったです。)

水泳の私の心構えとしては

○周りの雰囲気に流されないで自分がやってきたことを全てだす!

(これも他人と勝負というよりはタイムが大事なので他の人のことは気にしない!って言い聞かせてました。笑)

です。タイムが出る種目は順位が目に見えるぶん他の人と比べがちですが、人のことを気にしても速くなるわけではないので、集中の全方向を自分に向けるのがポイントだと思います!

→論述試験

こちらも概要はめいちゃんのをご参照ください。

私は論述の対策は私立入試が終わるまでは何もせず、ラスト10日くらいで詰め込みました。集中すれば10日もあれば覚えられるし、書けるようになります!(10日間でもできますが、時間がある人はたくさんやればやるだけ確実に正確に覚えられると思います!)

教科書を読む。

↓

教科書のテーマごとにまとめる。

↓

まとめたのを暗記する。

(この時テーマの中にある重要語句を中心に覚える。)

↓

覚えたのを書けるようにする。

という感じで私はやってました。

人それぞれやりやすいやり方があると思うのでやり方は参考までに…という感じですが、テーマを自分の言葉で重要語句を入れながら説明できるようにしておくことが必要だと思います。

当日の論述試験の心構えとしては

○集中

の一点のみです。

膨大な知識から必要な情報をいかに引っ張ってこれるかが大事だと思うので覚えるときに関連づけて覚えられるといいと思います!

私は一浪して合格できたのですが、浪人時もサッカーをやりながら勉強していて(環境に感謝!)とても充実していて楽しかったのです。しかし1、2月だけは不安、恐怖との戦いでした。心がもやもやしてただただ辛かった。この時期を乗り越えられたのはたくさんの人の支えはもちろんですが、受かったときのイメージ?妄想?を膨らませることでした。みなさんも辛いときは良いイメージを頭の中に浮かべてそれを掴み取るためにもう一踏ん張りしてみて下さい!

長々と書いてしまいましたが最後まで読んでくださりありがとうございます。

来年一緒にサッカーが出来ることを心からたのしみにしてます!!

ふうか(#24)

みなさんいかがお過ごしですか?

去年のこの時期は心がズタボロだった記憶しかないふうか(#24)です。

でも考えればこの時期に踏ん張れたから今の楽しい大学生活があるなと感じます。

私は受験種目とどのような心構えだったかということについて書きたいと思います。参考になるかわかりませんが読んでいただけたら幸いです。

→主選:サッカー

概要やメニューはめい(#15)が詳しく書いてくれていたので割愛します。

サッカーのときに私が心がけてたのは

○ミスをミスに見せないようにする!

○他の人のことは気にしない。

(受験は戦いなので、自分のこと最優先!笑)

○楽しむ!

です。ありきたりですが、サッカーはみなさん今までたくさん練習してきたと思うので、全力でやりきっていかに上手く大きく見せるかが大事だと思います!

→副選:水泳(100メートル個人メドレー)

<人数>

40人ぐらい(うち女子6人)

受験番号順に4人?3人?ずつ泳ぎました。

(記憶が曖昧でごめんなさい。)

<流れ>

まず、プールに着くとアップをするグループ分けがホワイトボードに書かれています。それにしたがって15分程度自由にアップをすることができます。自由にできると書きましたが、グループでアップをするのである程度流れができてしまいます。なので、自分のペースでアップをしたかったら先頭で泳ぐことをおすすめします。

アップが終わったらスタートの練習を2本飛び込み台からすることができます。(私の時はスタートは飛び込みか水の中からか選べました。)

それが終わったらいよいよ測定が始まります。

先程も書きましたが、受験番号順に泳ぎます。最初じゃない限りアップが終わった後、身体が濡れたまま待つことになります。身体を冷やさないように大きめのタオルがあった方が良いと思います。

<ポイント>

もちろんタイムも大事ですが、

○飛び込み(フライングをしない)

○ターンの仕方(片手タッチをしない!etc..)

○フォーム

を完璧にした上でタイムを追求することが大事だと思います。

私は小さい頃から小学6年まで水泳をやっていたので水泳を選択しました。センター試験が終わってからは2日に1度ほどジムに行ってフォーム、ターンの練習を重視して泳ぎこみました。また飛び込みは飛び込みしていいプール(私の場合、東京辰巳国際水泳場)に行き練習しました。飛び込みは急にやると緊張するので練習しに行ってよかったなと一番感じている部分です。何割取れたとかはわかりませんか、私のタイムは1分24秒でした。(6人の女子の中では一番速かったです。)

水泳の私の心構えとしては

○周りの雰囲気に流されないで自分がやってきたことを全てだす!

(これも他人と勝負というよりはタイムが大事なので他の人のことは気にしない!って言い聞かせてました。笑)

です。タイムが出る種目は順位が目に見えるぶん他の人と比べがちですが、人のことを気にしても速くなるわけではないので、集中の全方向を自分に向けるのがポイントだと思います!

→論述試験

こちらも概要はめいちゃんのをご参照ください。

私は論述の対策は私立入試が終わるまでは何もせず、ラスト10日くらいで詰め込みました。集中すれば10日もあれば覚えられるし、書けるようになります!(10日間でもできますが、時間がある人はたくさんやればやるだけ確実に正確に覚えられると思います!)

教科書を読む。

↓

教科書のテーマごとにまとめる。

↓

まとめたのを暗記する。

(この時テーマの中にある重要語句を中心に覚える。)

↓

覚えたのを書けるようにする。

という感じで私はやってました。

人それぞれやりやすいやり方があると思うのでやり方は参考までに…という感じですが、テーマを自分の言葉で重要語句を入れながら説明できるようにしておくことが必要だと思います。

当日の論述試験の心構えとしては

○集中

の一点のみです。

膨大な知識から必要な情報をいかに引っ張ってこれるかが大事だと思うので覚えるときに関連づけて覚えられるといいと思います!

私は一浪して合格できたのですが、浪人時もサッカーをやりながら勉強していて(環境に感謝!)とても充実していて楽しかったのです。しかし1、2月だけは不安、恐怖との戦いでした。心がもやもやしてただただ辛かった。この時期を乗り越えられたのはたくさんの人の支えはもちろんですが、受かったときのイメージ?妄想?を膨らませることでした。みなさんも辛いときは良いイメージを頭の中に浮かべてそれを掴み取るためにもう一踏ん張りしてみて下さい!

長々と書いてしまいましたが最後まで読んでくださりありがとうございます。

来年一緒にサッカーが出来ることを心からたのしみにしてます!!

ふうか(#24)

2019年02月03日

一般入試 体育専門学群

先日、つくばにも薄っすらと雪が積もりました。

雪を見てウキウキしなくなったのはいつごろからなんでしょう。

かほ(#25)です。

今回は間近にせまる体専の一般入試を、副選と入試の流れの面からお話ししようと思います。

【副選】

私は現役も浪人も陸上の100mを選択しました。

人数から言うと、

1年目 (約12人 6人×2組)

2年目 (6人 3人×2組)

まず、100mを選択するうえで大切なことは、ちゃんとスパイクを用意することです。どちらの年もランニングシューズで走る子を見ましたが、あ、、、笑笑ってなります。そのくらいスパイクで走るのとランシューでは明らかにスパイクのほうが速いです。コンマ何秒までこだわることが大切です。参考までに、私の感覚的なタイム(本番はタイム知らされない)は13秒前半です。このくらいであると、かなりいい点がもらえると思います。13秒台を出せば8割以上はもらえでしょう。また、アップは各自になります。100mは本番までに1時間から1時間半あったと思うので、緊張しないためにも、前もって何をするかイメトレしておくことをお勧めします。

【入試の流れについて】

入試1日目は、保体論述から始まります。服装は、午後の実技に備えてほぼ全員がジャージです。制服はほとんどいません。論述が終わると、主選まで昼休憩となります。この間に指示された場所で着替えをしたり、ご飯を食べたりします。時間は結構あるので、ゆっくりできます。私はこの間緊張するので、ずーっとけん玉してました。友達が周りにいたからできましたが、1人でやるとかなり浮くのでオススメしません。笑笑

実技の時間になると、まず体育館に一斉に集まり、そこから先生方が各競技場につれていってくれる形になります。そして、終了次第解散です。サッカーは人が多いので、4;30くらいまでかかった気がします。

2日目は副選です。これも1日目の主選と同じように体育館に集まってから各々散っていきます。そして終わり次第解散です。陸上は、12時過ぎくらいに終わったと思います。

目前に迫った入試にとても不安があると思います。私も同じで、その時を思い出しただけでもドキドキします。よく言われますが、1番大切なことは筑波に行きたいという気持ちを持ち続けることです。しかし、気持ちだけ持っていればいいわけではありません。気持ちを伴う’’行動’’が大切なのです。最後まで諦めることなく、今自分に何が足りないのか、何をすべきなのか優先順位を考えながら残りの3週間全力で頑張ってください!!

雪を見てウキウキしなくなったのはいつごろからなんでしょう。

かほ(#25)です。

今回は間近にせまる体専の一般入試を、副選と入試の流れの面からお話ししようと思います。

【副選】

私は現役も浪人も陸上の100mを選択しました。

人数から言うと、

1年目 (約12人 6人×2組)

2年目 (6人 3人×2組)

まず、100mを選択するうえで大切なことは、ちゃんとスパイクを用意することです。どちらの年もランニングシューズで走る子を見ましたが、あ、、、笑笑ってなります。そのくらいスパイクで走るのとランシューでは明らかにスパイクのほうが速いです。コンマ何秒までこだわることが大切です。参考までに、私の感覚的なタイム(本番はタイム知らされない)は13秒前半です。このくらいであると、かなりいい点がもらえると思います。13秒台を出せば8割以上はもらえでしょう。また、アップは各自になります。100mは本番までに1時間から1時間半あったと思うので、緊張しないためにも、前もって何をするかイメトレしておくことをお勧めします。

【入試の流れについて】

入試1日目は、保体論述から始まります。服装は、午後の実技に備えてほぼ全員がジャージです。制服はほとんどいません。論述が終わると、主選まで昼休憩となります。この間に指示された場所で着替えをしたり、ご飯を食べたりします。時間は結構あるので、ゆっくりできます。私はこの間緊張するので、ずーっとけん玉してました。友達が周りにいたからできましたが、1人でやるとかなり浮くのでオススメしません。笑笑

実技の時間になると、まず体育館に一斉に集まり、そこから先生方が各競技場につれていってくれる形になります。そして、終了次第解散です。サッカーは人が多いので、4;30くらいまでかかった気がします。

2日目は副選です。これも1日目の主選と同じように体育館に集まってから各々散っていきます。そして終わり次第解散です。陸上は、12時過ぎくらいに終わったと思います。

目前に迫った入試にとても不安があると思います。私も同じで、その時を思い出しただけでもドキドキします。よく言われますが、1番大切なことは筑波に行きたいという気持ちを持ち続けることです。しかし、気持ちだけ持っていればいいわけではありません。気持ちを伴う’’行動’’が大切なのです。最後まで諦めることなく、今自分に何が足りないのか、何をすべきなのか優先順位を考えながら残りの3週間全力で頑張ってください!!

2019年01月21日

一般入試について (生物資源学類)

こんにちは。まな(#14なつ)です。

受験生のみなさん、センター試験お疲れ様でした。良くても悪くても気持ちを切り替えて、二次試験に向けてやるべきことをやりきりましょう!

さて、今回は生物資源学類の一般入試について書きたいと思います。参考になれば嬉しいです。

生物資源学類は英語が必須で2教科目は数学、理科、社会から選択することができます。

私はその中から数学を選択しました。

理由は、私は年末年始に急に気持ちが変わり生物資源に第一志望を変えたのですが、もともと第一志望だった学部が英語と数学が受験科目でそれをメインに勉強していたからです。

なので参考までに英語と数学の対策、当日のことについて書こうと思います。

まずは英語について。

英語は筑波大学の過去問と他大学の過去問をたくさん解きました。私は筑波大学のほかに北海道大学や九州大学、あと学校で使っていたいろんな大学の長文の問題集をやりました。でも第一優先は筑波の過去問です。

英作文は学校の先生に添削してもらったのと、よくあるテーマについてはお手本の英作文をまるまる暗記してました。

暗記はもしそのテーマがでたら超ラッキーだし、もし出なくても展開の仕方とか表現の仕方を覚えられるのでおすすめです。

単語も毎日やりました。

次に数学について。

数学は学校で使っていた問題集を何周も解いたのと、筑波大学の過去問をしました。問題集は典型的な問題を網羅したものがいいと思います。

同じ問題集を何周もして解き方を覚えるぐらいまでやり込むのはとても有効だと思います。(特に数Ⅲ) 一回やって答えを見て納得するだけでは自力で解けるようにはなりません。たきも言っていましたが、量より質です。何問も何問も新しい問題に手を出すんじゃなくて、一問に対する理解の質を高めるといいと思います。

筑波大の過去問も何回も解くといいと思います。そうするとだんだん傾向がわかったり、計算量に慣れたり、時間内に解けるようになっていきました。

それと、苦手な分野や問題量が足りてないと思う分野(私は複素数が苦手で問題集も複素数は少なめでした)は重点的に参考書などで勉強しました。

複素数が苦手な人、もっと複素数の問題を解きたい人はYouTubeのマスマティックモンスターを見ると複素数の典型的な考え方がひと通りわかると思います。これも何周も解きました。

当日は数学で受験する人の人数の少なさに驚きました。資源はほとんどの人が理科受験で教室の数もぜんぜん違いました。

試験が始まると今までやってきたことを出し切ることと筑波大学に合格したいという気持ちを強く持って最後まで諦めずに泥臭く回答することが大事だと思います。完答はできなくてもちょっとでも部分点がもらえるように真っ白の回答はなくすようにがんばりました。グラフをだけでも方針だけでも、真数条件だけでも書きました。

それと数学は回答用紙が多くて名前を書くのが大変なのと、裏表になっているので、答案する場所を間違えないように注意してください。 (私は名前を書いている途中に試験が始まり、回答する場所も間違えてて少し焦りましたが、みやげ話ができたと思えば笑えました。笑)

2教科ということもあり、本番はあっさりと終わりました。

長くなりましたが、やり方は人それぞれなので自分のやり方に自信を持って続けることが大事だと思います。

最後に、筑波大学は本当にいいところです。サッカーをするのも、勉強をするのも、本当に恵まれた環境です。私は高校生のときほんとにギリギリまでサッカーを続けるか、どこの大学・学部に行くか迷っていました。でも今は心から筑波大学に入って、女子サッカー部に入って良かったと思います。しんどいことや悩むことはもちろんありますが、かけがえのない仲間とスタッフさんと出会えて一緒にがんばることがとっても楽しいです。

このブログを読んで少しでもみなさんのモチベーションが上がれば幸いです。

強い気持ちを持ってラストスパート頑張ってください!応援しています!

受験生のみなさん、センター試験お疲れ様でした。良くても悪くても気持ちを切り替えて、二次試験に向けてやるべきことをやりきりましょう!

さて、今回は生物資源学類の一般入試について書きたいと思います。参考になれば嬉しいです。

生物資源学類は英語が必須で2教科目は数学、理科、社会から選択することができます。

私はその中から数学を選択しました。

理由は、私は年末年始に急に気持ちが変わり生物資源に第一志望を変えたのですが、もともと第一志望だった学部が英語と数学が受験科目でそれをメインに勉強していたからです。

なので参考までに英語と数学の対策、当日のことについて書こうと思います。

まずは英語について。

英語は筑波大学の過去問と他大学の過去問をたくさん解きました。私は筑波大学のほかに北海道大学や九州大学、あと学校で使っていたいろんな大学の長文の問題集をやりました。でも第一優先は筑波の過去問です。

英作文は学校の先生に添削してもらったのと、よくあるテーマについてはお手本の英作文をまるまる暗記してました。

暗記はもしそのテーマがでたら超ラッキーだし、もし出なくても展開の仕方とか表現の仕方を覚えられるのでおすすめです。

単語も毎日やりました。

次に数学について。

数学は学校で使っていた問題集を何周も解いたのと、筑波大学の過去問をしました。問題集は典型的な問題を網羅したものがいいと思います。

同じ問題集を何周もして解き方を覚えるぐらいまでやり込むのはとても有効だと思います。(特に数Ⅲ) 一回やって答えを見て納得するだけでは自力で解けるようにはなりません。たきも言っていましたが、量より質です。何問も何問も新しい問題に手を出すんじゃなくて、一問に対する理解の質を高めるといいと思います。

筑波大の過去問も何回も解くといいと思います。そうするとだんだん傾向がわかったり、計算量に慣れたり、時間内に解けるようになっていきました。

それと、苦手な分野や問題量が足りてないと思う分野(私は複素数が苦手で問題集も複素数は少なめでした)は重点的に参考書などで勉強しました。

複素数が苦手な人、もっと複素数の問題を解きたい人はYouTubeのマスマティックモンスターを見ると複素数の典型的な考え方がひと通りわかると思います。これも何周も解きました。

当日は数学で受験する人の人数の少なさに驚きました。資源はほとんどの人が理科受験で教室の数もぜんぜん違いました。

試験が始まると今までやってきたことを出し切ることと筑波大学に合格したいという気持ちを強く持って最後まで諦めずに泥臭く回答することが大事だと思います。完答はできなくてもちょっとでも部分点がもらえるように真っ白の回答はなくすようにがんばりました。グラフをだけでも方針だけでも、真数条件だけでも書きました。

それと数学は回答用紙が多くて名前を書くのが大変なのと、裏表になっているので、答案する場所を間違えないように注意してください。 (私は名前を書いている途中に試験が始まり、回答する場所も間違えてて少し焦りましたが、みやげ話ができたと思えば笑えました。笑)

2教科ということもあり、本番はあっさりと終わりました。

長くなりましたが、やり方は人それぞれなので自分のやり方に自信を持って続けることが大事だと思います。

最後に、筑波大学は本当にいいところです。サッカーをするのも、勉強をするのも、本当に恵まれた環境です。私は高校生のときほんとにギリギリまでサッカーを続けるか、どこの大学・学部に行くか迷っていました。でも今は心から筑波大学に入って、女子サッカー部に入って良かったと思います。しんどいことや悩むことはもちろんありますが、かけがえのない仲間とスタッフさんと出会えて一緒にがんばることがとっても楽しいです。

このブログを読んで少しでもみなさんのモチベーションが上がれば幸いです。

強い気持ちを持ってラストスパート頑張ってください!応援しています!

2019年01月21日

一般入試(応用理工学類)

こんにちは!応用理工学類1年 たき(#40)です。

受験生の皆さん、センター試験本当にお疲れ様でした。結果の良し悪しはあると思いますが、切り替えて次の試験への準備をしましょう。応用理工学類に関わらずおそらく筑波は2次とセンターの比率は1対1かどちらかといえば2次の方が高いところが多いと思うのでまだまだ勝負はできます。センターが全てではありません。最後まで諦めない気持ちが大事です。自分は絶対に筑波に行くんだ!という気持ちを持ち続けてください。本当に本当に気持ちは大事です!

さて、今回は応用理工学類についての対策を書いていきます。ただ、私はセンター後に筑波志望に変えたので内容は少し薄くなってしまうかもしれませんが、できる限り書いていきます。また、応用理工学類は受験科目が多いので他の学類の方ももしよければ参考にしてください。

応用理工学類の受験科目は受ける順に確か、英語・数学・理科2科目(私の教室はみんな物理と化学でした)です。受ける順に関しては数学と英語どちらが先だったか忘れてしまいました。多分英語が先です。

英語と数学が午前、理科が午後でした。回答用紙が多いので名前と受験番号を書くのに少し時間がとられますので気をつけてください。

では科目別に対策を書いていきます。

<英語>

過去問を見てもらうと分かると思いますが、筑波の英語は量がまあまあ多いですが、悪問のようなものはないです。単語もそこまで難しいものは無かったように感じます。市販の単語帳1冊で十分です。穴埋めで前置詞の問題があったと思うんですが、それもVintageとかの類いのものをやってれば十分です。似たような文量のものを毎日呼んでください。毎日というのがすごく大切です。英語はやらないとすぐ落ちます。過去問をやったり、先生に聞いて似たような大学の過去問を解くといいと思います。

<数学>

すごく難しかった記憶があります。いつも解けてる量が全く解けなくてうわあ落ちたあと思いました。ただみんな出来ていなかったらしいので、いつも自分が解けてる量が解けないとなったらみんな解けてないので大丈夫です。解けないと思ったら部分点を狙いにいきましょう。私は解き方はわからないけど、多分こう解くんだろうなと思ったものは指針だけ書きました。受験はいかに点をどうとるかの積み重ねです。

さて対策ですが、まず過去問。過去問を見てどういう分野が出やすいのかまず知ってください。関数、極座標の問題が必ず毎年出ます。特に関数系は数2でも数3でも出てきますので、関数の問題を問題集でやったり先生に問題をもらったりして対策していました。先生にその大学のレベルにあった問題を聞くのがいいです。先生は頼りになります。どんどん頼ってください。

<化学>

筑波の化学は比較的簡単だと言われています。実際高得点を狙いやすい科目です。ただ、計算量が多いのが傾向にあるので計算の練習をして下さい。感覚的には重要問題集のAレベルの問題をいかに早く解くかだと思ったのでひたすら解いていました。ですがたまに難しい問題だとか受験生が苦手そうなものが来るのでそれも解いていました。特に有機がその傾向にあります。高分子とかもきちんと対策しましょう。

<物理>

過去問と市販の問題集を中心に解いていました。物理のエッセンスと名問の森を使っていましたが、名問の森レベルまでやらなくても十分です。おそらく良問の風をやってる方が多いと思うのでそちらを何回もできるまでやってください。私の周りの筑波受験者は良問の風が圧倒的に多かっです。物理は特に基本が大事だと感じた科目でした。使える条件、状況をきちんと抑えてください。

また、筑波の物理は原子がよく出ます。私もまさか2年連続来ると思っていなかったので正直出た時は焦りました。ちゃんと対策していれば原子は取りやすい分野なのできちんと対策しましょう!

理科に関しては合わせて120分なのでまずパッと解けるものを解いてそれからじっくり考えていくという方法を取っていました。過去問を使って練習していってください。

全教科共通して言えるのがまず赤本をしっかり見てください。私はあまり過去問の重要性がわからなかったのでないがしろにしている部分もあったのですが本当に過去問は大事です。できる限り解いてください。敵を知った上で対策できます。あと本番を想定して練習しでください。

受験生活を通して、私なりに反省点や気づいた点を紹介します。もしよければ参考にしてください。

・睡眠は大事!

6時間は寝てください。削ったとしてもどうせ後からつけがきます。あと効率が悪くなります。

・わかるとできるは違う

わかるというより私はわかったつもりでいるというのが多かったです。本当にわかって出来るようになるまで何回も反復してください。反復は本当に大事です。

・量より質

勉強時間や量が重視されがちですが、本当に大事なのは質です。出来ないことを出来るようになるのが勉強です。本当の勉強をしていれば自ずと時間と量は付随してきます。質にこだわってください。今日はこれが出来るようになった!と実感できるような勉強をしてください。

・Yahoo!知恵袋とかは見ない

この時期になると〇〇点で受かりますか?という投稿が増えます。また、過去にもそういう投稿があります。見たって仕方がありません。見ても現状は変わらないので勉強してください。ちなみに私はめっちゃ見てました。落ち込んでました。見て落ち込むか、喜ぶかの2択だと思いますが落ち込むのもよくないし喜んで天狗になる可能性もあるので見るのはやめましょう。本当に。見たっていいことありません。所詮ネットですから。私がいうのもなんですが。

偉そうに書きましたが、本当にこれは感じたことなので書かせてください。そんなの当たり前じゃん!という方もいると思いますが、書かせてください。書きたかったんです。

あと1ヶ月程受験生活が続きます。不安な日が多いと思います。投げ出したくなる日もあると思います。自分に負けないで諦めずに精一杯戦ってください。やった分返ってきます。自分ならできる大丈夫だという強い気持ちを持ち続けてください。気持ちで受かるなら苦労は確かにしませんが、結局気持ちを最後まで持ち続けた人が受かります。自分に負けないでください。

試験本番は緊張すると思います。受からないとという気持ちではなく今までやってきたことを精一杯やるという気持ちで受けるといいと思います。せっかくここまできたんだから楽しもうという気持ちで。メンタル的には少し緊張がほぐれます。

体調にお気をつけてあと1ヶ月程乗り切ってください。ちなみに私は先週インフルエンザになりました。皆さんの代わりになったと思えばへっちゃらです。人生のうちの30日ほど死ぬ気で頑張ってみるのもいいことです。本当に応援しています。筑波でお会い出来ることを心からお待ちしています。

たき(#40)

受験生の皆さん、センター試験本当にお疲れ様でした。結果の良し悪しはあると思いますが、切り替えて次の試験への準備をしましょう。応用理工学類に関わらずおそらく筑波は2次とセンターの比率は1対1かどちらかといえば2次の方が高いところが多いと思うのでまだまだ勝負はできます。センターが全てではありません。最後まで諦めない気持ちが大事です。自分は絶対に筑波に行くんだ!という気持ちを持ち続けてください。本当に本当に気持ちは大事です!

さて、今回は応用理工学類についての対策を書いていきます。ただ、私はセンター後に筑波志望に変えたので内容は少し薄くなってしまうかもしれませんが、できる限り書いていきます。また、応用理工学類は受験科目が多いので他の学類の方ももしよければ参考にしてください。

応用理工学類の受験科目は受ける順に確か、英語・数学・理科2科目(私の教室はみんな物理と化学でした)です。受ける順に関しては数学と英語どちらが先だったか忘れてしまいました。多分英語が先です。

英語と数学が午前、理科が午後でした。回答用紙が多いので名前と受験番号を書くのに少し時間がとられますので気をつけてください。

では科目別に対策を書いていきます。

<英語>

過去問を見てもらうと分かると思いますが、筑波の英語は量がまあまあ多いですが、悪問のようなものはないです。単語もそこまで難しいものは無かったように感じます。市販の単語帳1冊で十分です。穴埋めで前置詞の問題があったと思うんですが、それもVintageとかの類いのものをやってれば十分です。似たような文量のものを毎日呼んでください。毎日というのがすごく大切です。英語はやらないとすぐ落ちます。過去問をやったり、先生に聞いて似たような大学の過去問を解くといいと思います。

<数学>

すごく難しかった記憶があります。いつも解けてる量が全く解けなくてうわあ落ちたあと思いました。ただみんな出来ていなかったらしいので、いつも自分が解けてる量が解けないとなったらみんな解けてないので大丈夫です。解けないと思ったら部分点を狙いにいきましょう。私は解き方はわからないけど、多分こう解くんだろうなと思ったものは指針だけ書きました。受験はいかに点をどうとるかの積み重ねです。

さて対策ですが、まず過去問。過去問を見てどういう分野が出やすいのかまず知ってください。関数、極座標の問題が必ず毎年出ます。特に関数系は数2でも数3でも出てきますので、関数の問題を問題集でやったり先生に問題をもらったりして対策していました。先生にその大学のレベルにあった問題を聞くのがいいです。先生は頼りになります。どんどん頼ってください。

<化学>

筑波の化学は比較的簡単だと言われています。実際高得点を狙いやすい科目です。ただ、計算量が多いのが傾向にあるので計算の練習をして下さい。感覚的には重要問題集のAレベルの問題をいかに早く解くかだと思ったのでひたすら解いていました。ですがたまに難しい問題だとか受験生が苦手そうなものが来るのでそれも解いていました。特に有機がその傾向にあります。高分子とかもきちんと対策しましょう。

<物理>

過去問と市販の問題集を中心に解いていました。物理のエッセンスと名問の森を使っていましたが、名問の森レベルまでやらなくても十分です。おそらく良問の風をやってる方が多いと思うのでそちらを何回もできるまでやってください。私の周りの筑波受験者は良問の風が圧倒的に多かっです。物理は特に基本が大事だと感じた科目でした。使える条件、状況をきちんと抑えてください。

また、筑波の物理は原子がよく出ます。私もまさか2年連続来ると思っていなかったので正直出た時は焦りました。ちゃんと対策していれば原子は取りやすい分野なのできちんと対策しましょう!

理科に関しては合わせて120分なのでまずパッと解けるものを解いてそれからじっくり考えていくという方法を取っていました。過去問を使って練習していってください。

全教科共通して言えるのがまず赤本をしっかり見てください。私はあまり過去問の重要性がわからなかったのでないがしろにしている部分もあったのですが本当に過去問は大事です。できる限り解いてください。敵を知った上で対策できます。あと本番を想定して練習しでください。

受験生活を通して、私なりに反省点や気づいた点を紹介します。もしよければ参考にしてください。

・睡眠は大事!

6時間は寝てください。削ったとしてもどうせ後からつけがきます。あと効率が悪くなります。

・わかるとできるは違う

わかるというより私はわかったつもりでいるというのが多かったです。本当にわかって出来るようになるまで何回も反復してください。反復は本当に大事です。

・量より質

勉強時間や量が重視されがちですが、本当に大事なのは質です。出来ないことを出来るようになるのが勉強です。本当の勉強をしていれば自ずと時間と量は付随してきます。質にこだわってください。今日はこれが出来るようになった!と実感できるような勉強をしてください。

・Yahoo!知恵袋とかは見ない

この時期になると〇〇点で受かりますか?という投稿が増えます。また、過去にもそういう投稿があります。見たって仕方がありません。見ても現状は変わらないので勉強してください。ちなみに私はめっちゃ見てました。落ち込んでました。見て落ち込むか、喜ぶかの2択だと思いますが落ち込むのもよくないし喜んで天狗になる可能性もあるので見るのはやめましょう。本当に。見たっていいことありません。所詮ネットですから。私がいうのもなんですが。

偉そうに書きましたが、本当にこれは感じたことなので書かせてください。そんなの当たり前じゃん!という方もいると思いますが、書かせてください。書きたかったんです。

あと1ヶ月程受験生活が続きます。不安な日が多いと思います。投げ出したくなる日もあると思います。自分に負けないで諦めずに精一杯戦ってください。やった分返ってきます。自分ならできる大丈夫だという強い気持ちを持ち続けてください。気持ちで受かるなら苦労は確かにしませんが、結局気持ちを最後まで持ち続けた人が受かります。自分に負けないでください。

試験本番は緊張すると思います。受からないとという気持ちではなく今までやってきたことを精一杯やるという気持ちで受けるといいと思います。せっかくここまできたんだから楽しもうという気持ちで。メンタル的には少し緊張がほぐれます。

体調にお気をつけてあと1ヶ月程乗り切ってください。ちなみに私は先週インフルエンザになりました。皆さんの代わりになったと思えばへっちゃらです。人生のうちの30日ほど死ぬ気で頑張ってみるのもいいことです。本当に応援しています。筑波でお会い出来ることを心からお待ちしています。

たき(#40)

2019年01月21日

一般入試(体育専門学群)

こんにちは!体育専門学群1年のくみ(#28)です。

今回は筑波大学体育専門学群一般入試について書かせていただきます。

受験生の皆さん、センター試験本当におつかれさまでした!体育専門学群の試験では、センター試験と、実技小論文による二次試験が5:5の割合です。なので、センター試験が上手くいった人もそうでなかった人も、二次試験で高い点数をもらえるかどうかでまだまだ合格のチャンスも不合格の可能性もあります。悔いの残らないよう、できることは全てやり切って試験に臨むのが大切かなと思います。

私も1年前、センター試験で結構大きなマークミスをしてしまったのですが、二次試験が終わるまで諦めずに対策した結果、なんとか合格することが出来ました。もし何事もなくセンター試験が終わっていて、「多分受かりそう」という中途半端な気持ちで二次試験を迎えていたら、今頃はこのブログを読んでいる側だったかも知れません。

私は陸上競技部だったので主専を陸上競技の走幅跳、副専を卓球で受験しました。参考になるかはわからないですが、一応書いておきます。

主専の陸上競技では、まずみんなで集合した後、今までの自己ベストと競技成績を書く紙を渡されました。この内容がどれほど点数に反映されるかは分かりませんが、私はできるだけインパクトのありそうな競技成績を書きまくりました。アップ時間が与えられ、定刻になると計測がスタートします。試験監督の先生は計測の記録だけではなく、競技している様子を見ながら何か書いていたので単純に計測結果で点数をつけているのではないと思います。

試験対策としては、私は高校の部活に戻って後輩と普通に練習をしていました。けれど、効率を考えて自分の試験種目に特化した方が良かったと思っています。例えば、センター試験が終わってから、体力を戻す時期、筋肉を戻す時期、走力を戻す時期、専門種目の練習をする時期、調整する時期など週ごとにテーマを決めてやってみるのもいいと思います。

副専の卓球は30分くらいのテストでした。受験生同士で練習をした後、大学生と打ち合う試験が始まりました。ホワハンド、バックハンドなどのラリー3分ずつくらいでやって行きました。私は緊張しすぎてミスをしまくりかなり焦っていたので深呼吸を沢山しました。そのあと大学生が打つ下回転のサーブを返し、ラリーをするのですが、回転をめちゃくちゃかけてきます。相当頑張らないと返せないのでしっかりと練習することが大切だと思います。私の相手だった大学生はたまたま、学生選抜かなんかで優勝するようなトップ選手だったので本当にすごい回転でした。返せなくても焦らずに、負けん気でやり返しました。そのあとはゲーム形式が3~4分あります。その時のサーブは受験生からでした。勝てなくて当たり前なので、1点でも負かしてやりたいという勢いでやりました。その頃には試験ということは忘れてトップ選手と卓球できるという貴重な機会を楽しんでいました。何点かとれてすごく嬉しかったのを覚えています。

私は小学校の時に2年間弱、卓球を習っていたので卓球を選びました。ある程度できる自信があればセンター試験のあと、しっかりと練習して勘を身につけるといいと思います。温泉卓球くらいしかやったことが無い場合はあまりやらない方がいい気がします。

論述試験では保健の教科書を一通り読んだ後、そのページごとの内容を要約する練習をしました。ただ覚えるだけではなく、文字にすることが大切だと思います。また、出てくる単語に関してもしっかりと意味を説明できた方がいいです。〇〇は5つ、△△は3つ、これには2種類あるなど、数でまとめてそれを完璧に覚えると勉強しやすいです。また、保健に関しては本番直前の足掻きが意外と効果的だったりします。直前に読んだ文がたまたま出題されるというのはよくある話だと思うので、最後までやり切ってください。本番に私が一番気を付けたのは誤字脱字をしないことです。試験時間ギリギリまでしっかり見直し、センター試験の時と同じ悪夢を繰り返さないようにしっかりと見直ししました。

センター試験前が終わってほっとしてしまうと思いますが、しっかりと1日の使い方を計画し、時間を有効に使ってください。もし自分が試験官だとしたらどんな回答に点数をあげたくなるか、どんなパフォーマンスに目がいくかを考えて本番にそれができるように練習すれば、きっと上手くいくと思います!

最後に筑波大学の創始者であり大河ドラマ"いだてん"でスゴすぎる!と話題になっている嘉納治五郎先生の名言で締めくくっておきます。

"勝って、勝ちに傲ることなく、

負けて、負けに屈することなく、

安きにありて、油断することなく、

危うきにありて、恐れることもなく、

ただ、ただ、一筋の道を、踏んでゆけ。"

頑張ってください!!!

くみ(#28)

今回は筑波大学体育専門学群一般入試について書かせていただきます。

受験生の皆さん、センター試験本当におつかれさまでした!体育専門学群の試験では、センター試験と、実技小論文による二次試験が5:5の割合です。なので、センター試験が上手くいった人もそうでなかった人も、二次試験で高い点数をもらえるかどうかでまだまだ合格のチャンスも不合格の可能性もあります。悔いの残らないよう、できることは全てやり切って試験に臨むのが大切かなと思います。

私も1年前、センター試験で結構大きなマークミスをしてしまったのですが、二次試験が終わるまで諦めずに対策した結果、なんとか合格することが出来ました。もし何事もなくセンター試験が終わっていて、「多分受かりそう」という中途半端な気持ちで二次試験を迎えていたら、今頃はこのブログを読んでいる側だったかも知れません。

私は陸上競技部だったので主専を陸上競技の走幅跳、副専を卓球で受験しました。参考になるかはわからないですが、一応書いておきます。

主専の陸上競技では、まずみんなで集合した後、今までの自己ベストと競技成績を書く紙を渡されました。この内容がどれほど点数に反映されるかは分かりませんが、私はできるだけインパクトのありそうな競技成績を書きまくりました。アップ時間が与えられ、定刻になると計測がスタートします。試験監督の先生は計測の記録だけではなく、競技している様子を見ながら何か書いていたので単純に計測結果で点数をつけているのではないと思います。

試験対策としては、私は高校の部活に戻って後輩と普通に練習をしていました。けれど、効率を考えて自分の試験種目に特化した方が良かったと思っています。例えば、センター試験が終わってから、体力を戻す時期、筋肉を戻す時期、走力を戻す時期、専門種目の練習をする時期、調整する時期など週ごとにテーマを決めてやってみるのもいいと思います。

副専の卓球は30分くらいのテストでした。受験生同士で練習をした後、大学生と打ち合う試験が始まりました。ホワハンド、バックハンドなどのラリー3分ずつくらいでやって行きました。私は緊張しすぎてミスをしまくりかなり焦っていたので深呼吸を沢山しました。そのあと大学生が打つ下回転のサーブを返し、ラリーをするのですが、回転をめちゃくちゃかけてきます。相当頑張らないと返せないのでしっかりと練習することが大切だと思います。私の相手だった大学生はたまたま、学生選抜かなんかで優勝するようなトップ選手だったので本当にすごい回転でした。返せなくても焦らずに、負けん気でやり返しました。そのあとはゲーム形式が3~4分あります。その時のサーブは受験生からでした。勝てなくて当たり前なので、1点でも負かしてやりたいという勢いでやりました。その頃には試験ということは忘れてトップ選手と卓球できるという貴重な機会を楽しんでいました。何点かとれてすごく嬉しかったのを覚えています。

私は小学校の時に2年間弱、卓球を習っていたので卓球を選びました。ある程度できる自信があればセンター試験のあと、しっかりと練習して勘を身につけるといいと思います。温泉卓球くらいしかやったことが無い場合はあまりやらない方がいい気がします。

論述試験では保健の教科書を一通り読んだ後、そのページごとの内容を要約する練習をしました。ただ覚えるだけではなく、文字にすることが大切だと思います。また、出てくる単語に関してもしっかりと意味を説明できた方がいいです。〇〇は5つ、△△は3つ、これには2種類あるなど、数でまとめてそれを完璧に覚えると勉強しやすいです。また、保健に関しては本番直前の足掻きが意外と効果的だったりします。直前に読んだ文がたまたま出題されるというのはよくある話だと思うので、最後までやり切ってください。本番に私が一番気を付けたのは誤字脱字をしないことです。試験時間ギリギリまでしっかり見直し、センター試験の時と同じ悪夢を繰り返さないようにしっかりと見直ししました。

センター試験前が終わってほっとしてしまうと思いますが、しっかりと1日の使い方を計画し、時間を有効に使ってください。もし自分が試験官だとしたらどんな回答に点数をあげたくなるか、どんなパフォーマンスに目がいくかを考えて本番にそれができるように練習すれば、きっと上手くいくと思います!

最後に筑波大学の創始者であり大河ドラマ"いだてん"でスゴすぎる!と話題になっている嘉納治五郎先生の名言で締めくくっておきます。

"勝って、勝ちに傲ることなく、

負けて、負けに屈することなく、

安きにありて、油断することなく、

危うきにありて、恐れることもなく、

ただ、ただ、一筋の道を、踏んでゆけ。"

頑張ってください!!!

くみ(#28)

2019年01月21日

一般試験(体育専門学群)

こんにちは。体育専門学群1年のめい(#15こん)です。

センター試験お疲れ様です。リスニングで羽根つきにんじんが最初に出てきたら絶対笑ってしまうなと思ったのですが、皆さんはいかがでしたか。

1年前の緊張が蘇ってきました。センター試験が終わり、ほっとした人も、二次試験に向け意気込んでいる人もいると思います。二次試験は配分がセンターと同じなのでしっかり対策すれば挽回できます。あまり出来が良くなかったとしても、最後まで諦めないでくださいね。

二次試験の概要と自己流ですが、その対策を紹介します。

<主専攻 サッカー>

概要:人数は12人(男子は100人程度、同じ場所、時間に行う)

1.ターンパス:三人組で縦に並び真ん中の人がターンしてパスを繰り返す。基本的な技術の試験。

2.2vs2(サーバーあり):サーバーに当てると攻撃方向が変わるポゼッション。

3.6vs6:ミニゲーム。すこし狭め。

対策:サッカーは形式がほぼ毎年変わるので、対策は難しいですが、ボール感覚と試合感を戻すことが最優先です。2年前まではロングキックもあったらしいので練習しておくと安心です。待ち時間が長いので防寒対策を忘れずに。

<副専攻 1500m>

概要:人数は15人程度(男子は50人程度)。陸上の中で一番最初に試験を行った。アップの時間は15分?くらいもらえる。時計はつけたまま走れない。

トップだと9割はもらえるという噂、女子の去年のトップは5分10秒きるくらい。5分30秒で8割弱かな。

対策:時計をつけれないので体で時間配分の感覚をつけておきましょう。タータンに慣れておくと安心です。

寒い時はアップでパフォーマンスが変わってくるので、アップに何をするのかを考えていくとGOOD!

私は陸上部の顧問の先生にメニューを組んでいただいて、秋から毎日昼休みに走っていました。5kmのペース走も組まれてめっちゃきつかった思い出しかありません。それよりきつかったのは、食事制限とお菓子禁止でしたが・・・。でも、そのおかげでタイムが50秒くらい縮まり、体重も落ちました。1500mは伸びやすいと思いますが、やりすぎて怪我だけはしないように気をつけてください。本番は緊張しますが、自己ベストを更新する人(私も10秒マイナス)も多いのでリラックスして臨んでください。

<論述試験>

概要:大きなテーマが2つ。それぞれ150字と250字。自分の意見を書くのではなく、保健の教科書に書いていることを答える。

対策:センター前に対策しようと思っていましたが、結局センター後に詰め込みました。

自己流なので参考程度にして下さい。

1.教科書を読み込む

2.1度過去問を解いてみる

3.傾向が分かったら、自分で出そうな問題を作る

4.その問題に答える

5.添削する

6.作った問題に対して何度も答えてすらすら書けるようにする

他に体育の先生に問題を作っていただいて、模試のように時間を計って練習もしました。

軽視されがちな論述ですが、100点分もあります。数学と同じ配点だと思ったら大きく感じませんか?対策すれば絶対とれます!

センター後の1ヶ月はあっという間でした。保健やってトレーニングしてまた保健やって、たまに私大の勉強して、トレーニングしての繰り返し。本音を言うと、ずっと保健ばかりしているとすっごい飽きます。そんな時は動けば気分がすっきりするので、トレーニングと交互にやるのをお勧めします。

私はセンターの得点が伸ばせず、終わった直後は沈んでいましたが、次の日には「二次で9割取る!」と切り替えました。

まだ時間はあります。受験は自分との勝負です。妥協を許さず、最後までやりきってください。

一緒にサッカーできるのを楽しみにしています!

めい(#15こん)

センター試験お疲れ様です。リスニングで羽根つきにんじんが最初に出てきたら絶対笑ってしまうなと思ったのですが、皆さんはいかがでしたか。

1年前の緊張が蘇ってきました。センター試験が終わり、ほっとした人も、二次試験に向け意気込んでいる人もいると思います。二次試験は配分がセンターと同じなのでしっかり対策すれば挽回できます。あまり出来が良くなかったとしても、最後まで諦めないでくださいね。

二次試験の概要と自己流ですが、その対策を紹介します。

<主専攻 サッカー>

概要:人数は12人(男子は100人程度、同じ場所、時間に行う)

1.ターンパス:三人組で縦に並び真ん中の人がターンしてパスを繰り返す。基本的な技術の試験。

2.2vs2(サーバーあり):サーバーに当てると攻撃方向が変わるポゼッション。

3.6vs6:ミニゲーム。すこし狭め。

対策:サッカーは形式がほぼ毎年変わるので、対策は難しいですが、ボール感覚と試合感を戻すことが最優先です。2年前まではロングキックもあったらしいので練習しておくと安心です。待ち時間が長いので防寒対策を忘れずに。

<副専攻 1500m>

概要:人数は15人程度(男子は50人程度)。陸上の中で一番最初に試験を行った。アップの時間は15分?くらいもらえる。時計はつけたまま走れない。

トップだと9割はもらえるという噂、女子の去年のトップは5分10秒きるくらい。5分30秒で8割弱かな。

対策:時計をつけれないので体で時間配分の感覚をつけておきましょう。タータンに慣れておくと安心です。

寒い時はアップでパフォーマンスが変わってくるので、アップに何をするのかを考えていくとGOOD!

私は陸上部の顧問の先生にメニューを組んでいただいて、秋から毎日昼休みに走っていました。5kmのペース走も組まれてめっちゃきつかった思い出しかありません。それよりきつかったのは、食事制限とお菓子禁止でしたが・・・。でも、そのおかげでタイムが50秒くらい縮まり、体重も落ちました。1500mは伸びやすいと思いますが、やりすぎて怪我だけはしないように気をつけてください。本番は緊張しますが、自己ベストを更新する人(私も10秒マイナス)も多いのでリラックスして臨んでください。

<論述試験>

概要:大きなテーマが2つ。それぞれ150字と250字。自分の意見を書くのではなく、保健の教科書に書いていることを答える。

対策:センター前に対策しようと思っていましたが、結局センター後に詰め込みました。

自己流なので参考程度にして下さい。

1.教科書を読み込む

2.1度過去問を解いてみる

3.傾向が分かったら、自分で出そうな問題を作る

4.その問題に答える

5.添削する

6.作った問題に対して何度も答えてすらすら書けるようにする

他に体育の先生に問題を作っていただいて、模試のように時間を計って練習もしました。

軽視されがちな論述ですが、100点分もあります。数学と同じ配点だと思ったら大きく感じませんか?対策すれば絶対とれます!

センター後の1ヶ月はあっという間でした。保健やってトレーニングしてまた保健やって、たまに私大の勉強して、トレーニングしての繰り返し。本音を言うと、ずっと保健ばかりしているとすっごい飽きます。そんな時は動けば気分がすっきりするので、トレーニングと交互にやるのをお勧めします。

私はセンターの得点が伸ばせず、終わった直後は沈んでいましたが、次の日には「二次で9割取る!」と切り替えました。

まだ時間はあります。受験は自分との勝負です。妥協を許さず、最後までやりきってください。

一緒にサッカーできるのを楽しみにしています!

めい(#15こん)

2018年12月25日

社会学類 編入試験

こんにちは。

先々週、急な腹痛から盲腸の手術をしました。

全快した今、美味しい食べ物と健康な身体の有り難みをひしひしと感じています。朝恵(でん#20)です。

引退ブログを書いてと言われたばかりなうえに

女サカに関わる受験生は十中八九いないだろうとわかりきってはいるのですが

情報が極端に少ない試験なので、他に需要があると信じて、またもこの場をお借りしたいと思います。

三年次編入試験の概要と面接については以前書いたので、こちら⬇︎からご覧ください。

http://josaka.tsukuba.ch/e307963.html

今回は、

社会・国際学群 社会学類 経済学主専攻

の受験にあたり、私がやってきたことをつらつらと書いておこうと思います。

社学の試験日は2月末なのですが、

試験の存在を知ったのが10月頃で、本格的に勉強をし始めたのは年が明けてからだった気がします。

我ながら、超スロースターターです。

社会学、法学、政治学、経済学の4専攻のなかから

高校生んとき理系だったしな〜

くらいの軽い気持ちで経済学を選択しました。

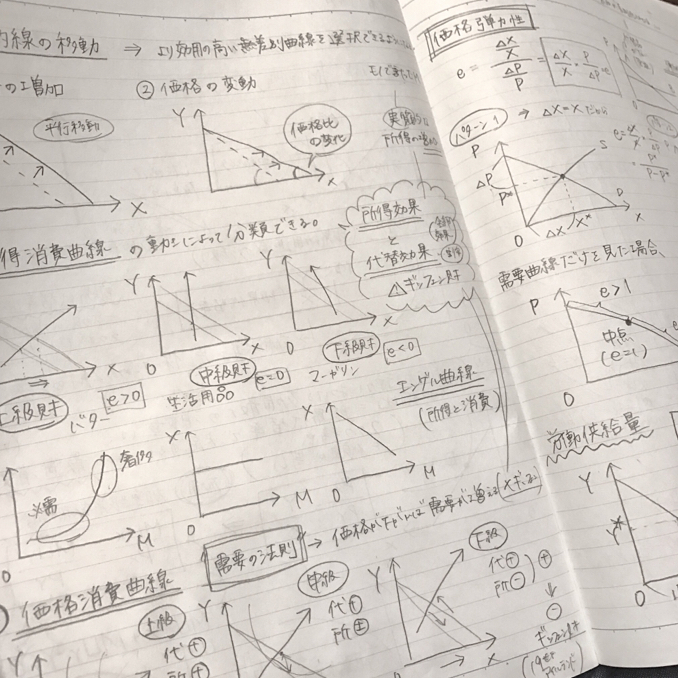

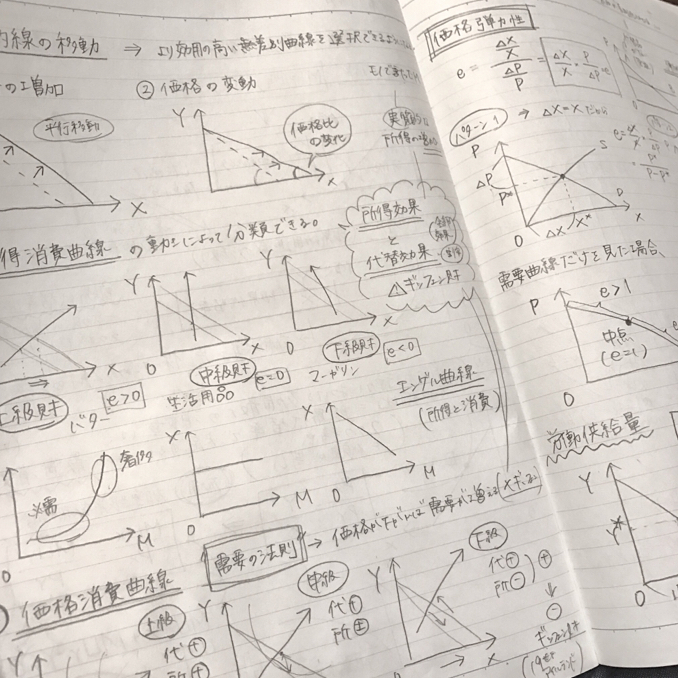

【専門科目(経済学)】

①身近なギモンで経済の仕組みがわかる本

②らくらくミクロ経済学

③らくらくマクロ経済学

④らくらく計算

⑤筑波大学の過去問(3年分)

ちなみに、「円高円安ってどっちがなんだっけ?」

くらいの残念な状態からのスタートです。

したがって、まずは経済学を知ろう!という考えのもと、古本屋さんの108円コーナーで見つけた①をとりあえず読んでみました。

これに関しては、とっても易しいレベルなので大半の人は飛ばしていい過程だと思います。

次に、②③を繰り返し読みました。

この時点では計算や記述問題等は全くちんぷんかんぷんだったので、参考書内のものには手を付けず、読み込みだけに集中しました。

そしてある程度概要や単語がわかってきたら、今度は自分でわかりやすいようにまとめつつグラフをたくさん書いて、それぞれのつながりや意味の理解に努めました。

続いて、②③内の問題と④をひたすら解きました。

はじめは、単語や内容はわかっても計算のすすめ方が全くわからないという事態に陥りましたが、

数学や物理の計算と同じ要領で問題を繰り返して、パターンを染み込ませていきました。気合いです。

そして、最後の力試しのつもりで⑤に手をつけたのですが、全く太刀打ちができない問題が多々あって絶望を感じました。

この時点で、もう試験まで二週間弱です。

手遅れ感はありましたが、過去問3年分(HPに載っている分)は計算のパターンを覚えて、

さらにその傾向から

・主要な単語(語句)の説明

・時事的な経済ニュースの把握

→特徴や効果、社会への影響などの記述

をとりあえず詰め込めるだけ詰め込みました。

でもこんな付け焼き刃で記述ができるわけもなく、山も外したためそれはもう散々な結果でした…

普段からニュースを気にしておく、早めから準備をする、計算や記述の問題集をもう一冊くらい使う等すればよかったなーと反省しています。

今後の受験生は、この失敗を活かしてください。

【専門英語(経済英語)】

・経済英語入門 石塚雅彦

・英語で読む経済のニュースが面白いほどわかる本 池上彰

英単語や文法の勉強は嫌いで、高校生のときもほぼやってこなかったのですが、

長文は割と好きだったので、なんとかなるかなーというゆるい考えのもと取り組みました。

とりあえず、経済特有の単語だけは知っておこうと❶❷をやったくらいです。でもこれ大事です。

おそらく、あまり馴染みのない単語や普段とは違う単語の訳が多々でてくると思うので、

余裕のある方々は、英語で書かれた経済論文を読むなどして慣れておくと良いかもしれません。

でも長文は苦手だとか心配だとかいう方々も、まだ諦めるには早いです。

出題される文章は経済に関することだと分かってるので、知識でカバーできる部分があると思います。経済に関する知識をつけましょう。Never give up.

一応、社会・国際学群の所属なので、

経済の内容なのにALL Englishだったり

英語でのプレゼンをしなくてはいけなかったり

外国人の方々とのグループワークをしたりと、

入学後には英語を使う授業や機会があります。今のうちに苦手を克服できるといいかもしれません。

ーーーーーーー

全く別の系統(体育系)からやってきて、

週6で部活動をし、週2〜3でアルバイトをし、

社学の卒業単位とは全く関係ない保体教職をとり、

もちろん教育実習にもいき、

必修じゃないのなら、と卒論は書かない。

こんな生活をしてきた私でも二年間でぎりぎり卒業できそうです。

すべて気合いさえあれば乗り切れます。

入学後のことは気にせず、いまできることを全力でがんばってください!応援しています!

またまたとっても長くなってしまいました。

最後までお付き合いくださりありがとうございました。

鈴木朝恵(#20 でん)

先々週、急な腹痛から盲腸の手術をしました。

全快した今、美味しい食べ物と健康な身体の有り難みをひしひしと感じています。朝恵(でん#20)です。

引退ブログを書いてと言われたばかりなうえに

女サカに関わる受験生は十中八九いないだろうとわかりきってはいるのですが

情報が極端に少ない試験なので、他に需要があると信じて、またもこの場をお借りしたいと思います。

三年次編入試験の概要と面接については以前書いたので、こちら⬇︎からご覧ください。

http://josaka.tsukuba.ch/e307963.html

今回は、

社会・国際学群 社会学類 経済学主専攻

の受験にあたり、私がやってきたことをつらつらと書いておこうと思います。

社学の試験日は2月末なのですが、

試験の存在を知ったのが10月頃で、本格的に勉強をし始めたのは年が明けてからだった気がします。

我ながら、超スロースターターです。

社会学、法学、政治学、経済学の4専攻のなかから

高校生んとき理系だったしな〜

くらいの軽い気持ちで経済学を選択しました。

【専門科目(経済学)】

①身近なギモンで経済の仕組みがわかる本

②らくらくミクロ経済学

③らくらくマクロ経済学

④らくらく計算

⑤筑波大学の過去問(3年分)

ちなみに、「円高円安ってどっちがなんだっけ?」

くらいの残念な状態からのスタートです。

したがって、まずは経済学を知ろう!という考えのもと、古本屋さんの108円コーナーで見つけた①をとりあえず読んでみました。

これに関しては、とっても易しいレベルなので大半の人は飛ばしていい過程だと思います。

次に、②③を繰り返し読みました。

この時点では計算や記述問題等は全くちんぷんかんぷんだったので、参考書内のものには手を付けず、読み込みだけに集中しました。

そしてある程度概要や単語がわかってきたら、今度は自分でわかりやすいようにまとめつつグラフをたくさん書いて、それぞれのつながりや意味の理解に努めました。

続いて、②③内の問題と④をひたすら解きました。

はじめは、単語や内容はわかっても計算のすすめ方が全くわからないという事態に陥りましたが、

数学や物理の計算と同じ要領で問題を繰り返して、パターンを染み込ませていきました。気合いです。

そして、最後の力試しのつもりで⑤に手をつけたのですが、全く太刀打ちができない問題が多々あって絶望を感じました。

この時点で、もう試験まで二週間弱です。

手遅れ感はありましたが、過去問3年分(HPに載っている分)は計算のパターンを覚えて、

さらにその傾向から

・主要な単語(語句)の説明

・時事的な経済ニュースの把握

→特徴や効果、社会への影響などの記述

をとりあえず詰め込めるだけ詰め込みました。

でもこんな付け焼き刃で記述ができるわけもなく、山も外したためそれはもう散々な結果でした…

普段からニュースを気にしておく、早めから準備をする、計算や記述の問題集をもう一冊くらい使う等すればよかったなーと反省しています。

今後の受験生は、この失敗を活かしてください。

【専門英語(経済英語)】

・経済英語入門 石塚雅彦

・英語で読む経済のニュースが面白いほどわかる本 池上彰

英単語や文法の勉強は嫌いで、高校生のときもほぼやってこなかったのですが、

長文は割と好きだったので、なんとかなるかなーというゆるい考えのもと取り組みました。

とりあえず、経済特有の単語だけは知っておこうと❶❷をやったくらいです。でもこれ大事です。

おそらく、あまり馴染みのない単語や普段とは違う単語の訳が多々でてくると思うので、

余裕のある方々は、英語で書かれた経済論文を読むなどして慣れておくと良いかもしれません。

でも長文は苦手だとか心配だとかいう方々も、まだ諦めるには早いです。

出題される文章は経済に関することだと分かってるので、知識でカバーできる部分があると思います。経済に関する知識をつけましょう。Never give up.

一応、社会・国際学群の所属なので、

経済の内容なのにALL Englishだったり

英語でのプレゼンをしなくてはいけなかったり

外国人の方々とのグループワークをしたりと、

入学後には英語を使う授業や機会があります。今のうちに苦手を克服できるといいかもしれません。

ーーーーーーー

全く別の系統(体育系)からやってきて、

週6で部活動をし、週2〜3でアルバイトをし、

社学の卒業単位とは全く関係ない保体教職をとり、

もちろん教育実習にもいき、

必修じゃないのなら、と卒論は書かない。

こんな生活をしてきた私でも二年間でぎりぎり卒業できそうです。

すべて気合いさえあれば乗り切れます。

入学後のことは気にせず、いまできることを全力でがんばってください!応援しています!

またまたとっても長くなってしまいました。

最後までお付き合いくださりありがとうございました。

鈴木朝恵(#20 でん)

2018年11月03日

推薦入試(体育専門学群)

こんにちは!1年の蓮輪真琴(#7 さく)です。

最近つくばも寒くなりました。布団から出れない。時期ですね〜笑

今回は推薦入試について書きます。

筑波大学も推薦入試が近づいてきました。

私は去年体育専門学群の推薦入試を受けました。

緊張しすぎてあまり覚えていないので参考になるかわかりませんが、思い出せる範囲で書こうと思います。

推薦入試は1日目に小論文と実技、2日目に面接が行われました。去年の小論文は60分で行われ、穴埋めをする三択の記号問題、論述が2問ありました。

内容は曖昧なので、大学のHPに出ているのを参考にしてください。

私は、国語の先生に対策をお願いして、過去問を解いて添削してもらいました。

私が気をつけていたことは、誤字脱字をしないことです。少しだけ漢字が苦手だったので少し苦労しました。 去年の問題には自分の意見も含めて書くところもあったのでその練習もしておくと良いと思います。

小論文が終わりお昼休憩をした後は実技でした。

去年はヘディングやボール回し、ミニゲームなどをしました。実技は時間が限られているのでその中で自分のプレーを出せるようにすると良いと思います。そのためにもたくさんの人とコミュニケーションをとって、緊張しないことが大切だと思います!

面接は体専の受験生が全員受ける普通の面接と推薦枠がない競技の人が受ける特別面接の2つを受けました。

普通の面接は先に自分のことを述べて、それについて面接官が質問してくる感じでした。なので、自分が発言することについて何を聞かれても良いように対策しておくべきだと思います。

特別面接の方は、サッカーのことについて聞かれました。面接官も受験者に緊張しない環境を作ってくれて、会話しているような面接になってました。

サッカーのことを聞かれるので、今まで自分がやってきたことや今後の目標をありのまま伝えれば大丈夫だと思います。

普通面接は5分強くらいで特別面接は15分くらいだったと思います。

あまりあてにならないので、参考までにしておいて下さい!

去年の今頃はたくさんの先生方にお世話になっていました。そして、誰よりも迷惑と心配をかけていたと思います。それでも合格できたのは先生方や協力してくれた方のおかげです。今では感謝してもしきれません。

受験に追い込まれている時だと思いますが、今頑張ってることはいつか良いものとして帰ってきて、そして自分の強みにもなると思うので、最後までやりきってください!

筑波大学で一緒にサッカーしましょう!

蓮輪真琴(#7さく)

最近つくばも寒くなりました。布団から出れない。時期ですね〜笑

今回は推薦入試について書きます。

筑波大学も推薦入試が近づいてきました。

私は去年体育専門学群の推薦入試を受けました。

緊張しすぎてあまり覚えていないので参考になるかわかりませんが、思い出せる範囲で書こうと思います。

推薦入試は1日目に小論文と実技、2日目に面接が行われました。去年の小論文は60分で行われ、穴埋めをする三択の記号問題、論述が2問ありました。

内容は曖昧なので、大学のHPに出ているのを参考にしてください。

私は、国語の先生に対策をお願いして、過去問を解いて添削してもらいました。

私が気をつけていたことは、誤字脱字をしないことです。少しだけ漢字が苦手だったので少し苦労しました。 去年の問題には自分の意見も含めて書くところもあったのでその練習もしておくと良いと思います。

小論文が終わりお昼休憩をした後は実技でした。

去年はヘディングやボール回し、ミニゲームなどをしました。実技は時間が限られているのでその中で自分のプレーを出せるようにすると良いと思います。そのためにもたくさんの人とコミュニケーションをとって、緊張しないことが大切だと思います!

面接は体専の受験生が全員受ける普通の面接と推薦枠がない競技の人が受ける特別面接の2つを受けました。

普通の面接は先に自分のことを述べて、それについて面接官が質問してくる感じでした。なので、自分が発言することについて何を聞かれても良いように対策しておくべきだと思います。

特別面接の方は、サッカーのことについて聞かれました。面接官も受験者に緊張しない環境を作ってくれて、会話しているような面接になってました。

サッカーのことを聞かれるので、今まで自分がやってきたことや今後の目標をありのまま伝えれば大丈夫だと思います。

普通面接は5分強くらいで特別面接は15分くらいだったと思います。

あまりあてにならないので、参考までにしておいて下さい!

去年の今頃はたくさんの先生方にお世話になっていました。そして、誰よりも迷惑と心配をかけていたと思います。それでも合格できたのは先生方や協力してくれた方のおかげです。今では感謝してもしきれません。

受験に追い込まれている時だと思いますが、今頑張ってることはいつか良いものとして帰ってきて、そして自分の強みにもなると思うので、最後までやりきってください!

筑波大学で一緒にサッカーしましょう!

蓮輪真琴(#7さく)

2018年10月30日

推薦入試(工学システム学類)

こんにちは。

現在スカウティング帰りの電車で、くみ(#28)の枕になっているるい(#5)です。電車って本当に寝心地が良いですよね…ちなみに行きの電車は二人仲良く爆睡していました。

今回は私の黒歴史を掘り返せということなので、全くやる気が出ずにこんな時期になってしまいました。入試(工学システム学類)についてですが、参考にはならないです。こないだ学類の友人に推薦の人話教えてって言われて送りました。よく受かったと思うって言ったら、ほんとそれなって返ってきました。他の人のアドバイスとはなんか違うみたいです。参考にしない方が無難だと思われます。

こんな時期に言ってもどうしようもないですが、悩んでいるなら受けた方が良いと思います。私の学類は志望理由書とかもなかったので、一般試験の勉強とそこまでかけ離れたことはしなくて良いから、まぁ受けるかーみたいな軽い気持ちで申し込みました。受けて良かったと心から思います。

小論文(という名の試験)の勉強は過去問解いて、出そうな範囲の苦手を徹底的に潰すって感じでこのくらいの時期からどうにかしました。どうにもならなかった英語は、内容予想をして、物理の教科書を読んで覚えられることは暗記しました。英語ができない人におすすめです。面接はほとんど何もせずに望みました。是非、ちゃんと対策してください。慣れは重要です。本当に大事なことなので、もう一回。慣れは重要です。担任と二回面接練習しただけで望むなんて馬鹿なことしないでください。(私のせいじゃない気がしなくもないです)

当日の話にうつります。とてつもなく寒かったです。防寒は十分過ぎるくらいでいいと思います。(神奈川県から行った感想ですが…)会場の緊張感が凄まじかったです。すごいパリッとした空気感でした。通じてない気がします。自分の番号の席に着いて、コートを鞄に詰め込んで…ってやっていたら、勉強道具が取り出せなくなったので、(詰め込みすぎて、開けたら閉めるのが大変そうだし、鞄の下の方に入っているからなかなか出ないし…。ついでに、コートをしまう必要性は全くありませんでした。)諦めてボケーっとしていました。女子何人いるかなーとか数えていました。周りはがんがん単語とか、参考書とか開いていたような…。テストが終わると、だいぶ空気が緩みました。(当然ですね…)

二日目は、面接が始まるまでの時間が結構ありましたが、意外と短いです。今更足搔いても仕方ないと思っていたので、化学の教科書を読んでいましたが、全然頭に入ってこなかったです。めちゃくちゃ緊張していました。周りの人は、前日の小論文の解きなおしとかやっていました。面接で聞かれたのは、志望理由、前日の小論文の出来、自己アピールです。志望理由は、自分でも全然まとまっていなかったので、雰囲気というか、ニュアンスしか伝えられませんでした。それでも、自分が言ったことを面接官の先生方も理解しようとすごく頑張ってくださいました。その後、小論文の出来については、どこが、どういう風に難しく感じたかまで聞かれました。解きなおしをその場でさせられたみたいな人もいるみたいです。

何事もなかったかのように書きましたが、私の面接は事故です。緊張しすぎて、息が吸えなくなって、面接官の先生方に本気で心配されました。大丈夫??一回深呼吸して、落ち着こう。そんなに緊張しなくて平気だよ。と言われ、深呼吸して始まりました。面接中、わたしの頭の中は、やってしまった、これは絶対に落ちたやつだという考えしかありませんでした。面接が終わり席を立つときに椅子につまずき、もういいやと思った記憶があります。センターに向けて頑張ろう。と思って帰って爆睡しました。

おそらく参考にはならないと思いますが、これを読んでこんなんでも大丈夫だと不安を和らげることはできていたらいいなと思います。

#5 酒井茉緒

現在スカウティング帰りの電車で、くみ(#28)の枕になっているるい(#5)です。電車って本当に寝心地が良いですよね…ちなみに行きの電車は二人仲良く爆睡していました。

今回は私の黒歴史を掘り返せということなので、全くやる気が出ずにこんな時期になってしまいました。入試(工学システム学類)についてですが、参考にはならないです。こないだ学類の友人に推薦の人話教えてって言われて送りました。よく受かったと思うって言ったら、ほんとそれなって返ってきました。他の人のアドバイスとはなんか違うみたいです。参考にしない方が無難だと思われます。

こんな時期に言ってもどうしようもないですが、悩んでいるなら受けた方が良いと思います。私の学類は志望理由書とかもなかったので、一般試験の勉強とそこまでかけ離れたことはしなくて良いから、まぁ受けるかーみたいな軽い気持ちで申し込みました。受けて良かったと心から思います。

小論文(という名の試験)の勉強は過去問解いて、出そうな範囲の苦手を徹底的に潰すって感じでこのくらいの時期からどうにかしました。どうにもならなかった英語は、内容予想をして、物理の教科書を読んで覚えられることは暗記しました。英語ができない人におすすめです。面接はほとんど何もせずに望みました。是非、ちゃんと対策してください。慣れは重要です。本当に大事なことなので、もう一回。慣れは重要です。担任と二回面接練習しただけで望むなんて馬鹿なことしないでください。(私のせいじゃない気がしなくもないです)

当日の話にうつります。とてつもなく寒かったです。防寒は十分過ぎるくらいでいいと思います。(神奈川県から行った感想ですが…)会場の緊張感が凄まじかったです。すごいパリッとした空気感でした。通じてない気がします。自分の番号の席に着いて、コートを鞄に詰め込んで…ってやっていたら、勉強道具が取り出せなくなったので、(詰め込みすぎて、開けたら閉めるのが大変そうだし、鞄の下の方に入っているからなかなか出ないし…。ついでに、コートをしまう必要性は全くありませんでした。)諦めてボケーっとしていました。女子何人いるかなーとか数えていました。周りはがんがん単語とか、参考書とか開いていたような…。テストが終わると、だいぶ空気が緩みました。(当然ですね…)

二日目は、面接が始まるまでの時間が結構ありましたが、意外と短いです。今更足搔いても仕方ないと思っていたので、化学の教科書を読んでいましたが、全然頭に入ってこなかったです。めちゃくちゃ緊張していました。周りの人は、前日の小論文の解きなおしとかやっていました。面接で聞かれたのは、志望理由、前日の小論文の出来、自己アピールです。志望理由は、自分でも全然まとまっていなかったので、雰囲気というか、ニュアンスしか伝えられませんでした。それでも、自分が言ったことを面接官の先生方も理解しようとすごく頑張ってくださいました。その後、小論文の出来については、どこが、どういう風に難しく感じたかまで聞かれました。解きなおしをその場でさせられたみたいな人もいるみたいです。

何事もなかったかのように書きましたが、私の面接は事故です。緊張しすぎて、息が吸えなくなって、面接官の先生方に本気で心配されました。大丈夫??一回深呼吸して、落ち着こう。そんなに緊張しなくて平気だよ。と言われ、深呼吸して始まりました。面接中、わたしの頭の中は、やってしまった、これは絶対に落ちたやつだという考えしかありませんでした。面接が終わり席を立つときに椅子につまずき、もういいやと思った記憶があります。センターに向けて頑張ろう。と思って帰って爆睡しました。

おそらく参考にはならないと思いますが、これを読んでこんなんでも大丈夫だと不安を和らげることはできていたらいいなと思います。

#5 酒井茉緒