2018年02月05日

一般入試(体育専門学群)

こんにちは。

1年間で1番白い時期なのに、黒くて見えんかった〜とよく言われる地黒のめぐ(#19ニコ)です。冬くらいは色黒キャラを脱したいものです。

今回は他の1年に続き一般入試について書こうと思います。もうすでに主専のサッカーのことは説明されているので、私がお話しするのは副専の陸上についてです。

私も真帆(#2りん)とふえ(#9きゅう)と同様に、なぜか2回筑波大学の二次試験を経験しています。

2回とも陸上で受験し、1年目は1500m、2年目は100mを選びました。

副専で陸上を選ぶ人はとても多いです。種目によっては長い時間待つことになります。

1500mは2年とも1番最初に行われました。アップの時間は十分に与えられるので、焦る必要はありません。ちなみに走る時のグループは陸上競技場に入った順で、前から十数人ずつ分けられます。私が受けた時は、男子はとにかく多かったですが女子は1グループだけでした。まず男子が走り、その後女子という順番だったと思います(なにせ2年前のことなのであまり覚えていない)。

アップのときは構いませんが、試験の時は時計をすることはできません。タイムも教えてもらえないので、練習では時計を使わずに、このくらいのペースならこのタイム、という感覚を身につけておいた方が良いかもしれません。

タイムは、5分15秒で副選の点数の8割はもらえると思います。自信を持って臨んでください。もし練習でいい記録が出ていなくても本番ではおそらく伸びる(私はいままでで1番いい記録だった)ので、そこまで心配することもないかと思います。

100mは1500mよりは受験者数は少ないです。男子はあまり覚えていませんが、女子は8人くらいでした。

100mが行われるのは1500mのあとか、1番最後です。やっぱり1500mのあとだった気がします。

他の種目が実施されている間も、邪魔にならないところでならアップができます。スタブロもアップの時間中使うことができるので、何度か練習しておくと本番であまり焦らない思います。

100mを選んだ人はとにかく待ち時間が長いので、アップで疲れてしまわないように気をつけてください。大切なのは平常心です。

私が通っていた予備校では、14秒切れれば大丈夫(8割?)だと言われていました。タイムを縮めるためにはもちろん身体のトレーニングが必要なのですが、1ヶ月ではトレーニングの成果はなかなか記録にでないと思われます。

あくまでも個人の考えですが、私は普段陸上競技を専門としていない人が手っ取り早くタイムを削るためのポイントはスタートとスパイクだと思っています。 スタートに関しては専門の知識を持つ人に手伝ってもらうと確実です。スパイクはうまく使えれば絶対に速くなるので履いた方がいいです。いっぱい走ってください。

ところで、私は受験の際、筑波大学に行くために予備校の友人と一緒に東京からバスに乗りました。

バスも満員になり、いよいよ出発という時、バスの管理をされている方が入り口から入ってきました。なんかあったんかな〜などと完全に他人事だったのですが、その手に握られていたアシックスのスパイクを見て思わずエッという声が出ました。どう見ても私のスパイクです。友人のキャリーバッグにくくりつけていたシューズが落ちてしまっていたようでした。1番後ろの席から運転手さんのところまでスパイクを取りに行くのは本当に恥ずかしかったです。この話、完全に同じ予備校出身のふえ(#9)にだけ通じる内輪ネタだと思っていましたが、実はこのバスにはうらら(#27りお)が同乗していました。このときうららは、あの人体専なんや〜などと思っていたそうです。この話を1年にした時、あれめぐやったんか!と言われました。

知らないうちに出会って今では一緒にサッカーをしているとは、なんだか不思議な感じがします。

以上、入試と関係なさすぎるちょっとした運命エピソードでした。ちなみに私はこのバスにスマホを置いていってしまったのですが、全く焦らなかったので試験に支障はありませんでした。大切なのは平常心です。

最後に全く参考にならない私のずさんな持ち物の管理を晒してしまいましたが、伝えられることは全て書いたつもりなので受験生の皆さんの参考になればと思います。1人でも多くの方の努力が実り、一緒にサッカーができることを願っています。最後まで自分を信じて頑張ってください!

山縣 萌(#19ニコ)

1年間で1番白い時期なのに、黒くて見えんかった〜とよく言われる地黒のめぐ(#19ニコ)です。冬くらいは色黒キャラを脱したいものです。

今回は他の1年に続き一般入試について書こうと思います。もうすでに主専のサッカーのことは説明されているので、私がお話しするのは副専の陸上についてです。

私も真帆(#2りん)とふえ(#9きゅう)と同様に、なぜか2回筑波大学の二次試験を経験しています。

2回とも陸上で受験し、1年目は1500m、2年目は100mを選びました。

副専で陸上を選ぶ人はとても多いです。種目によっては長い時間待つことになります。

1500mは2年とも1番最初に行われました。アップの時間は十分に与えられるので、焦る必要はありません。ちなみに走る時のグループは陸上競技場に入った順で、前から十数人ずつ分けられます。私が受けた時は、男子はとにかく多かったですが女子は1グループだけでした。まず男子が走り、その後女子という順番だったと思います(なにせ2年前のことなのであまり覚えていない)。

アップのときは構いませんが、試験の時は時計をすることはできません。タイムも教えてもらえないので、練習では時計を使わずに、このくらいのペースならこのタイム、という感覚を身につけておいた方が良いかもしれません。

タイムは、5分15秒で副選の点数の8割はもらえると思います。自信を持って臨んでください。もし練習でいい記録が出ていなくても本番ではおそらく伸びる(私はいままでで1番いい記録だった)ので、そこまで心配することもないかと思います。

100mは1500mよりは受験者数は少ないです。男子はあまり覚えていませんが、女子は8人くらいでした。

100mが行われるのは1500mのあとか、1番最後です。やっぱり1500mのあとだった気がします。

他の種目が実施されている間も、邪魔にならないところでならアップができます。スタブロもアップの時間中使うことができるので、何度か練習しておくと本番であまり焦らない思います。

100mを選んだ人はとにかく待ち時間が長いので、アップで疲れてしまわないように気をつけてください。大切なのは平常心です。

私が通っていた予備校では、14秒切れれば大丈夫(8割?)だと言われていました。タイムを縮めるためにはもちろん身体のトレーニングが必要なのですが、1ヶ月ではトレーニングの成果はなかなか記録にでないと思われます。

あくまでも個人の考えですが、私は普段陸上競技を専門としていない人が手っ取り早くタイムを削るためのポイントはスタートとスパイクだと思っています。 スタートに関しては専門の知識を持つ人に手伝ってもらうと確実です。スパイクはうまく使えれば絶対に速くなるので履いた方がいいです。いっぱい走ってください。

ところで、私は受験の際、筑波大学に行くために予備校の友人と一緒に東京からバスに乗りました。

バスも満員になり、いよいよ出発という時、バスの管理をされている方が入り口から入ってきました。なんかあったんかな〜などと完全に他人事だったのですが、その手に握られていたアシックスのスパイクを見て思わずエッという声が出ました。どう見ても私のスパイクです。友人のキャリーバッグにくくりつけていたシューズが落ちてしまっていたようでした。1番後ろの席から運転手さんのところまでスパイクを取りに行くのは本当に恥ずかしかったです。この話、完全に同じ予備校出身のふえ(#9)にだけ通じる内輪ネタだと思っていましたが、実はこのバスにはうらら(#27りお)が同乗していました。このときうららは、あの人体専なんや〜などと思っていたそうです。この話を1年にした時、あれめぐやったんか!と言われました。

知らないうちに出会って今では一緒にサッカーをしているとは、なんだか不思議な感じがします。

以上、入試と関係なさすぎるちょっとした運命エピソードでした。ちなみに私はこのバスにスマホを置いていってしまったのですが、全く焦らなかったので試験に支障はありませんでした。大切なのは平常心です。

最後に全く参考にならない私のずさんな持ち物の管理を晒してしまいましたが、伝えられることは全て書いたつもりなので受験生の皆さんの参考になればと思います。1人でも多くの方の努力が実り、一緒にサッカーができることを願っています。最後まで自分を信じて頑張ってください!

山縣 萌(#19ニコ)

2018年02月05日

一般入試(体育専門学群)

こんにちは。

この前、まほ(#2)のブログを読んだ実家の父からLINEで注意を受けました、ふえ(#9 きゅう)です。

声のかけ方には十分注意したいと思います。

長くなると読むのがしんどいと思うので

さらっっと濃く書きます。

私は1年目はソフトボール、2年目はバスケットボールを選択しました。

ソフトボールについては、まほ(#2)のブログをご覧下さい。

[バスケットボール]

①ウォーミングアップ

②ゴール下のシュート

③ボードあて

④八の字ドリブル

⑤オールコートでパフォーマンス

②~④は、10秒の練習→30秒本番 という順番で回数を数えます。⑤は、ドリブル、レイアップ、ジャンプシュートをします。全て、一発勝負です。

どれも練習すればある程度できます。

しかし、一発勝負なので何度も練習した上で、人に見られた中、緊張した中で行うことが重要です。(本番と同じ感じで)

[論述]

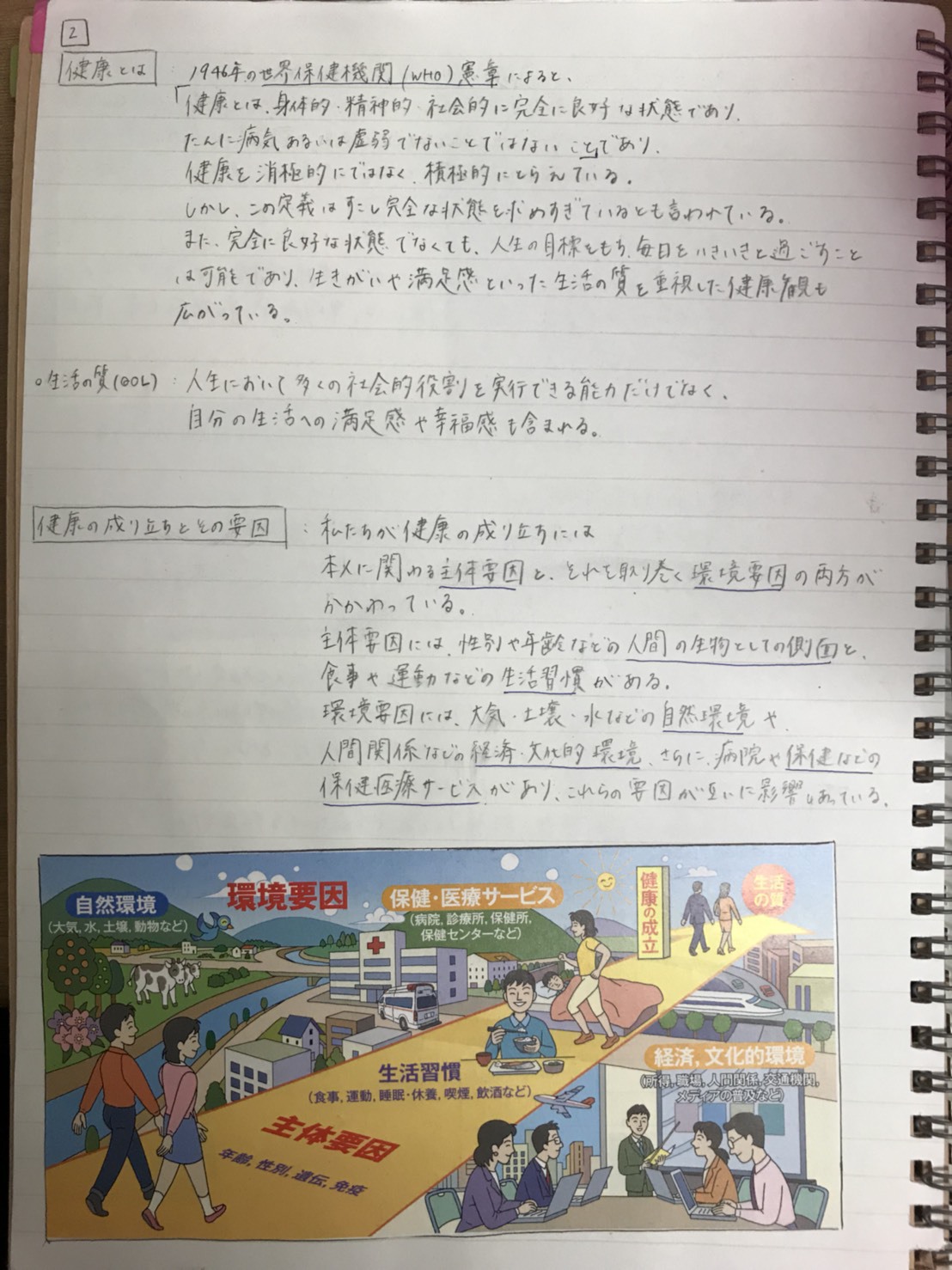

論述は自分のやり方でやるのが1番!と言いたいところですが、参考までに私の勉強方法を書いておきます(画像付き)

まず、教科書2ページずつくらいテーマがあると思うので、それをノートに自分なりに100字程で要約的なことをしました。

そして、過去問などで実際どんな問題がどんな風に聞かれているかを見てやりました。

論述で大切なことは、

①教科書にある定義や用語(最終ページにあるやつ)は、一言一句覚えること

②教科書の端や、イラストまで目を通して覚えること

③まとめる練習をする

ことだと思います。私は、重要語は声に出したり、「~とは」「~を説明して」など人に問題を出してもらって思い出しながら答えたりしていました。

さらっととか言いつつ長くなりすみません。

二次試験まで少し、焦る気持ちはあると思いますが、一日一日全力で頑張ってください!!

濵 美笛(#9きゅう)

2018年02月02日

一般入試(医学群医療科学類)

こんにちは。冬のつくばの寒さに全く慣れることのできない雪国出身のきこ(#22メイ)です。昨年の今頃は必死に勉強してたなあとこたつにくるまりながら懐かしく感じています。ということで、私も医療科&女サカに入りたい子がいることを信じて受験について書きたいと思います。医療科は1日目に筆記試験(英語、数学、理科2科目)、2日目に面接がありました。参考までに、どのような対策をしたか書きたいと思います。

英語は、赤本と他大の似た形式の問題を解きました。毎年似たような形式の英作文が出るので、英作文は書くことに慣れるように、何問も解いて先生に添削してもらっていました。

数学は赤本と授業で使っていたテキストの解き直しをしました。が、苦手だった数学は本番まで克服されず、本番の数Ⅲはほぼ白紙で出しました(落ちたなと思いました)。受験は分かった問題で確実に点をとることが大切だと自分に言い聞かせ、数Ⅲが分からなすぎて余った時間で数ⅡBの確かめをひたすらやりました。

理科(生物・化学)も赤本と持っていたテキストを繰返し解きました。問題を解いて間違えたら教科書を開くという感じで、教科書を完璧にするようにしていました。生物と化学は、教科書が頭に入っていれば充分に解ける問題だと思います。あまり難しいテキストに手をだすのではなく、持っているテキストで基本的なところを頭に入れていくのがいいと思います。えな(#30)も書いていたとおり、本番は解答用紙が大量にあり、名前をゆっくり書いていたら、開始時間になってしまいます。私は 名前書いてるあいだに開始され少し焦りました。

面接は、志望動機、筑波大学でやりたいこと、最近気になった医療系のニュース、スポーツ医学の研究室があるが興味があるか、を聞かれました。最後の質問は志望動機でサッカーについてけっこう話したので聞かれたのだと思います。本音で話そうと思い、動機からサッカーの話をしたのですが、サッカーでこの大学に決めたの?などかなりつっこまれました。そのときは面接失敗したかなあと思いましたが、今考えると本音で話したのがよかったのだと思います。うまく話すのも大事ですが、自分の気持ちを自分の言葉で話せばきっと良い印象を持ってもらえると思います。

本番はどんな質問がくるか分からないし、練習していてもかなり緊張します(#27うららは例外)。本番の感覚になれるためにも、緊張感のでる先生と練習しておくのがいいと思います。

長々と書きましたが、対策は自分なりの方法があると思うので変える必要はないと思います!筑波大学に入学したいと強い思いを持って受験まで頑張り続けることが大切です。筑波大学はいいところだと自信をもってここでおすすめするので少しでもモチベーションが高くなってくれたら幸いです。

みなさんと一緒にサッカーができることを楽しみにしています。頑張ってください!

中田貴子(#22メイ)

英語は、赤本と他大の似た形式の問題を解きました。毎年似たような形式の英作文が出るので、英作文は書くことに慣れるように、何問も解いて先生に添削してもらっていました。

数学は赤本と授業で使っていたテキストの解き直しをしました。が、苦手だった数学は本番まで克服されず、本番の数Ⅲはほぼ白紙で出しました(落ちたなと思いました)。受験は分かった問題で確実に点をとることが大切だと自分に言い聞かせ、数Ⅲが分からなすぎて余った時間で数ⅡBの確かめをひたすらやりました。

理科(生物・化学)も赤本と持っていたテキストを繰返し解きました。問題を解いて間違えたら教科書を開くという感じで、教科書を完璧にするようにしていました。生物と化学は、教科書が頭に入っていれば充分に解ける問題だと思います。あまり難しいテキストに手をだすのではなく、持っているテキストで基本的なところを頭に入れていくのがいいと思います。えな(#30)も書いていたとおり、本番は解答用紙が大量にあり、名前をゆっくり書いていたら、開始時間になってしまいます。私は 名前書いてるあいだに開始され少し焦りました。

面接は、志望動機、筑波大学でやりたいこと、最近気になった医療系のニュース、スポーツ医学の研究室があるが興味があるか、を聞かれました。最後の質問は志望動機でサッカーについてけっこう話したので聞かれたのだと思います。本音で話そうと思い、動機からサッカーの話をしたのですが、サッカーでこの大学に決めたの?などかなりつっこまれました。そのときは面接失敗したかなあと思いましたが、今考えると本音で話したのがよかったのだと思います。うまく話すのも大事ですが、自分の気持ちを自分の言葉で話せばきっと良い印象を持ってもらえると思います。

本番はどんな質問がくるか分からないし、練習していてもかなり緊張します(#27うららは例外)。本番の感覚になれるためにも、緊張感のでる先生と練習しておくのがいいと思います。

長々と書きましたが、対策は自分なりの方法があると思うので変える必要はないと思います!筑波大学に入学したいと強い思いを持って受験まで頑張り続けることが大切です。筑波大学はいいところだと自信をもってここでおすすめするので少しでもモチベーションが高くなってくれたら幸いです。

みなさんと一緒にサッカーができることを楽しみにしています。頑張ってください!

中田貴子(#22メイ)

2018年02月01日

一般入試(体育専門学群)

こんにちは。

最近ようやく車の仮免許を取り、ドキドキしながらもようやく教習車でつくばの路上に進出しました、真帆#2(りん)です。

今日はあと一ヶ月を切った二次試験について、私の経験をもとにお伝えしようと思います。

私は、ある事情により2回筑波大学の試験を受けました。その事情はお察しください。(笑)

試験は、1日目に論述と主専の実技、2日目に副専の実技の試験という流れでした。

まず、実技の試験について書きます。私は、1年目、2年目ともに実技は主専をサッカー、副専をソフトボールで受験しました。

【実技】

主専:サッカー

正直に言うとあまり覚えていないのですが、最初はとても緊張しました。「みんなどのくらいのレベルなのか」「あの子怖そうだな、、、」など色々なことを考えていました。しかし、チームに分かれて動き、プレーするので、やっていく内にコミュニーケーションがとれて緊張がほぐれていきました。2年目の時は、去年もいたなという人が何人かいて、久々の再会を喜びあっていたら緊張なんて忘れていて、終始楽しくできました。(本来は喜ぶべき再会ではないかもしれませんが笑)

内容は、

・パス・コントロール

・ロングキック

・6対2のボール回し

・ミニゲーム

だったと思います。

ミニゲームでは、一年目受けた時はシュートはダイレクトという制限がありましたが、昨年はその制限がありませんでした。

「ロングキック」では、ただ飛べば良いわけではなく、味方がトラップしやすいところ(相手の胸がベスト)にパスをすることが大切です。(偉そうなことを書いていますが、私はあまり上手く出来なかった記憶があります。)

「ボール回し」は、ボールを持ちすぎるのではなく、フリーの味方にどんどんパスをつけることがポイントだと思います。(実際、プレー前にそのような説明があった気がします。)

「ゲーム」は、上手くやろうとし過ぎず、仲間とミニゲームを楽しむことを考えてやりました。(私は技術では勝負できないと思い、とりあえず声を出そうという精神でやりました。)

副専:ソフトボール

私がソフトボールを選んだ理由はほとんど消去法なのであまり自信がある訳ではありませんでした。ですが2年目は結構練習したなと思っていたので、1年目よりは緊張しませんでした。やはり練習量は自信につながります。本番では、「明らかに経験者やん!」みたいな人もいますが、その人と直接勝ち負けを争うわけではないので気にする必要はありません。(1年目の私はめちゃめちゃ気にしてしまいました。)練習の成果を出すことだけを考えましょう!

内容は、

・キャッチボール

・遠投

・トスバッティングでした。

「キャッチボール」は、投げるときはフォームと相手の胸に投げられているかということ、捕球のときはしっかり捕球ができることを前提に、キャッチの構え・準備やグローブの向きが見られていると思います。

「遠投」は、余計なことを考えずにとりあえずできるだけ飛ばす。人より飛ばさないといけないと思い過ぎると固くなってしまうので自分の力で飛ばせるだけ飛ばすことを考えると良いと思います。

「トスバッティング」は、やはり芯に当たって良い弾道で飛んでいるかが重要だと思います。フォームももちろん評価の対象となると思いますが、フォームは、しっかり当てようと思うと必然的に意識することになります。

試験に向けての練習ですが、サッカーは、センター試験対策で訛ってしまった体を戻して、対人プレーなどの感覚を取り戻すために、1人で練習するだけでなく、週に1〜2回は中学の時のチームの練習に参加させてもらっていました。また、過去にリフティングやドリブルの試験があった年もあると聞いたので、そういった練習もしていました。ソフトボールは、キャッチボールやトスバッティングなど、1人ではできないことが多かったので、何回か高校に行ってソフトボールをやっていた先生に教えてもらい、週末は野球をやっていたことのある父に練習に付き合ってもらっていました。1人のときには、キャッチボールやトスバッティングのフォームの確認(壁当てや素振りなど)や遠投の練習をしていました。

副専の種目は、自分だけではコツや感覚が分からないことが多いと思うので、経験者に聞いたり教えてもらえたりする環境があると良いと思います。

ここまででも長くなってしまいましたが、次に論述試験について書きます。

【論述】

問題は大問が2題で、それが小問に分かれていて、小問は150字で述べる問題と250字で述べる問題の2問でした。なので、計4問書きました。出題内容は、高校の保健の教科書の保健編、体育編からそれぞれ大問1題ずつという感じです。

詳しい内容(2017年)

大問1.熱中症について

(1)熱中症が起こりやすい状況とそれが引き起こす体の変化について、また、熱中症の症状5つ(150字)

(2)スポーツ活動における熱中症の予防と応急手当てについて(250字)

大問2.オリンピックムーブメントについて

(1)オリンピックムーブメントについて、その経緯、理念、活動について具体的に(150字)

(2)オリンピックで問題となった出来事とその社会的背景について、3つの夏季大会を例示し、それぞれについて具体的に(250字)

というようなものでした。

*試験に向けての対策

私は基本書いて覚えるタイプなので、用語やキーワードと、その解説をひたすら書きました。一通り書いたら、その後はそれぞれのキーワードについてポイントを絞って文章でまとめました。その際、用語の解説や簡単な内容に関しては150字で、それに関する具体的な内容や問題、対策などに関しては250字でまとめるようにしました。そして、それを実際の試験でも書けるように文章の形や内容などを見直し・手直しをしながら、ポイントをしっかり入れて、且つ制限字数内で書けるように完成させていきました。完成したらそれを繰り返し書いて、スラスラ書けるように、そして見ないでも言えるようにしました。その作業を全ての単元、キーワードについて行い、覚えられない内容やスラスラ書けないものは、該当する教科書のページに付箋を貼ったりして他のものより多く書くようにしました。書くだけでは手が疲れてしまうので、疲れてきたら教科書を読み、しばらくしたらまた書くというようにやって、自分の部屋で勉強するときは教科書を音読したりもしました。この音読、小学生のようですが意外と頭に入ります。

教科書の内容から外れた問題は出ないので、とにかく教科書の内容全てに目を通して勉強すること、用語解説のページやコラム的なページもしっかり見ておくことが大切です。

あと、保健・体育に関するニュースにも関心を持って見たり振り返ったりすると良いと思います。私が受験した一昨年と昨年も、当時話題になっていたドーピングやオリンピックについての問題が出ました。

そして最後まで諦めずに勉強、確認を続けることが大切です。

センター試験の緊張が解け、疲れが一気に見た来ると思います。実際私も、センター試験の後は、何もやる気が出ないという日が数日間続きました。ですが、そんな人もまだ間に合います!

ここで挙げた勉強方法はあくまで私が覚えやすい方法なので、自分なりに覚えやすいやり方があれば、それを継続するのが一番だと思います。

最後に、私の受験エピソードを1つ書きたいと思います。ちなみに2年目の受験の時の話です。

実技試験のときは、それぞれの種目の試験会場に移動する前に、全員一度中央体育館に集合して、そこで種目別に分かれてから移動します。なので私も中央体育館に行きサッカーの列に並んでいました。すると、後ろからまあまあ大きめのボリュームで、そしてゴリゴリの関西弁で「なあなあ!去年もおったよな⁉︎」と声をかけられましたら。その瞬間、周りにいた数十人に私が浪人生であることがバレました。内心、「フレッシュな高校生感出してたつもりなんだから大きい声で言わんといて〜!」と思いましたが、おかげさまで緊張は吹っ飛びました。ちなみに声をかけてきたのは、今女子サッカー部で一緒にプレーしているふえ(#9きゅう)でした。

すみません。余談中の余談です(笑)

本当に長くなってしまいましたが、少しでも体育専門学群を受験される方の参考になれば幸いです。

皆さんが、積み重ねてきた努力の成果を悔いなく出し切れることを心から願っています。

そして、女子サッカー部で一緒にプレーすることを楽しみにしています!

寒い日が続いていますが、体調とケガには十分気をつけて、ラストスパート頑張ってください!

小平真帆(#2りん)

最近ようやく車の仮免許を取り、ドキドキしながらもようやく教習車でつくばの路上に進出しました、真帆#2(りん)です。

今日はあと一ヶ月を切った二次試験について、私の経験をもとにお伝えしようと思います。

私は、ある事情により2回筑波大学の試験を受けました。その事情はお察しください。(笑)

試験は、1日目に論述と主専の実技、2日目に副専の実技の試験という流れでした。

まず、実技の試験について書きます。私は、1年目、2年目ともに実技は主専をサッカー、副専をソフトボールで受験しました。

【実技】

主専:サッカー

正直に言うとあまり覚えていないのですが、最初はとても緊張しました。「みんなどのくらいのレベルなのか」「あの子怖そうだな、、、」など色々なことを考えていました。しかし、チームに分かれて動き、プレーするので、やっていく内にコミュニーケーションがとれて緊張がほぐれていきました。2年目の時は、去年もいたなという人が何人かいて、久々の再会を喜びあっていたら緊張なんて忘れていて、終始楽しくできました。(本来は喜ぶべき再会ではないかもしれませんが笑)

内容は、

・パス・コントロール

・ロングキック

・6対2のボール回し

・ミニゲーム

だったと思います。

ミニゲームでは、一年目受けた時はシュートはダイレクトという制限がありましたが、昨年はその制限がありませんでした。

「ロングキック」では、ただ飛べば良いわけではなく、味方がトラップしやすいところ(相手の胸がベスト)にパスをすることが大切です。(偉そうなことを書いていますが、私はあまり上手く出来なかった記憶があります。)

「ボール回し」は、ボールを持ちすぎるのではなく、フリーの味方にどんどんパスをつけることがポイントだと思います。(実際、プレー前にそのような説明があった気がします。)

「ゲーム」は、上手くやろうとし過ぎず、仲間とミニゲームを楽しむことを考えてやりました。(私は技術では勝負できないと思い、とりあえず声を出そうという精神でやりました。)

副専:ソフトボール

私がソフトボールを選んだ理由はほとんど消去法なのであまり自信がある訳ではありませんでした。ですが2年目は結構練習したなと思っていたので、1年目よりは緊張しませんでした。やはり練習量は自信につながります。本番では、「明らかに経験者やん!」みたいな人もいますが、その人と直接勝ち負けを争うわけではないので気にする必要はありません。(1年目の私はめちゃめちゃ気にしてしまいました。)練習の成果を出すことだけを考えましょう!

内容は、

・キャッチボール

・遠投

・トスバッティングでした。

「キャッチボール」は、投げるときはフォームと相手の胸に投げられているかということ、捕球のときはしっかり捕球ができることを前提に、キャッチの構え・準備やグローブの向きが見られていると思います。

「遠投」は、余計なことを考えずにとりあえずできるだけ飛ばす。人より飛ばさないといけないと思い過ぎると固くなってしまうので自分の力で飛ばせるだけ飛ばすことを考えると良いと思います。

「トスバッティング」は、やはり芯に当たって良い弾道で飛んでいるかが重要だと思います。フォームももちろん評価の対象となると思いますが、フォームは、しっかり当てようと思うと必然的に意識することになります。

試験に向けての練習ですが、サッカーは、センター試験対策で訛ってしまった体を戻して、対人プレーなどの感覚を取り戻すために、1人で練習するだけでなく、週に1〜2回は中学の時のチームの練習に参加させてもらっていました。また、過去にリフティングやドリブルの試験があった年もあると聞いたので、そういった練習もしていました。ソフトボールは、キャッチボールやトスバッティングなど、1人ではできないことが多かったので、何回か高校に行ってソフトボールをやっていた先生に教えてもらい、週末は野球をやっていたことのある父に練習に付き合ってもらっていました。1人のときには、キャッチボールやトスバッティングのフォームの確認(壁当てや素振りなど)や遠投の練習をしていました。

副専の種目は、自分だけではコツや感覚が分からないことが多いと思うので、経験者に聞いたり教えてもらえたりする環境があると良いと思います。

ここまででも長くなってしまいましたが、次に論述試験について書きます。

【論述】

問題は大問が2題で、それが小問に分かれていて、小問は150字で述べる問題と250字で述べる問題の2問でした。なので、計4問書きました。出題内容は、高校の保健の教科書の保健編、体育編からそれぞれ大問1題ずつという感じです。

詳しい内容(2017年)

大問1.熱中症について

(1)熱中症が起こりやすい状況とそれが引き起こす体の変化について、また、熱中症の症状5つ(150字)

(2)スポーツ活動における熱中症の予防と応急手当てについて(250字)

大問2.オリンピックムーブメントについて

(1)オリンピックムーブメントについて、その経緯、理念、活動について具体的に(150字)

(2)オリンピックで問題となった出来事とその社会的背景について、3つの夏季大会を例示し、それぞれについて具体的に(250字)

というようなものでした。

*試験に向けての対策

私は基本書いて覚えるタイプなので、用語やキーワードと、その解説をひたすら書きました。一通り書いたら、その後はそれぞれのキーワードについてポイントを絞って文章でまとめました。その際、用語の解説や簡単な内容に関しては150字で、それに関する具体的な内容や問題、対策などに関しては250字でまとめるようにしました。そして、それを実際の試験でも書けるように文章の形や内容などを見直し・手直しをしながら、ポイントをしっかり入れて、且つ制限字数内で書けるように完成させていきました。完成したらそれを繰り返し書いて、スラスラ書けるように、そして見ないでも言えるようにしました。その作業を全ての単元、キーワードについて行い、覚えられない内容やスラスラ書けないものは、該当する教科書のページに付箋を貼ったりして他のものより多く書くようにしました。書くだけでは手が疲れてしまうので、疲れてきたら教科書を読み、しばらくしたらまた書くというようにやって、自分の部屋で勉強するときは教科書を音読したりもしました。この音読、小学生のようですが意外と頭に入ります。

教科書の内容から外れた問題は出ないので、とにかく教科書の内容全てに目を通して勉強すること、用語解説のページやコラム的なページもしっかり見ておくことが大切です。

あと、保健・体育に関するニュースにも関心を持って見たり振り返ったりすると良いと思います。私が受験した一昨年と昨年も、当時話題になっていたドーピングやオリンピックについての問題が出ました。

そして最後まで諦めずに勉強、確認を続けることが大切です。

センター試験の緊張が解け、疲れが一気に見た来ると思います。実際私も、センター試験の後は、何もやる気が出ないという日が数日間続きました。ですが、そんな人もまだ間に合います!

ここで挙げた勉強方法はあくまで私が覚えやすい方法なので、自分なりに覚えやすいやり方があれば、それを継続するのが一番だと思います。

最後に、私の受験エピソードを1つ書きたいと思います。ちなみに2年目の受験の時の話です。

実技試験のときは、それぞれの種目の試験会場に移動する前に、全員一度中央体育館に集合して、そこで種目別に分かれてから移動します。なので私も中央体育館に行きサッカーの列に並んでいました。すると、後ろからまあまあ大きめのボリュームで、そしてゴリゴリの関西弁で「なあなあ!去年もおったよな⁉︎」と声をかけられましたら。その瞬間、周りにいた数十人に私が浪人生であることがバレました。内心、「フレッシュな高校生感出してたつもりなんだから大きい声で言わんといて〜!」と思いましたが、おかげさまで緊張は吹っ飛びました。ちなみに声をかけてきたのは、今女子サッカー部で一緒にプレーしているふえ(#9きゅう)でした。

すみません。余談中の余談です(笑)

本当に長くなってしまいましたが、少しでも体育専門学群を受験される方の参考になれば幸いです。

皆さんが、積み重ねてきた努力の成果を悔いなく出し切れることを心から願っています。

そして、女子サッカー部で一緒にプレーすることを楽しみにしています!

寒い日が続いていますが、体調とケガには十分気をつけて、ラストスパート頑張ってください!

小平真帆(#2りん)

2018年02月01日

一般入試(生命環境学群生物資源学類)

こんにちは。

えなつという呼び名がコートネームよりも定着している生物資源学類1年のえな(#30はな)です。

今回は、うらら(#27りお)に引き続き、生命環境学群生物資源学類の一般入試の2次試験について書きたいと思います。

生物資源学類の一般入試2次試験は筆記試験のみで、私は必須の英語と理科(化学、生物)選択で受験しました。数Ⅲもとっていたので数学でも受験できましたが、私の場合、理科の方が安定していい点数が取れそうだったので理科受験にしました。でも、どちらでもいけるように準備しておくと良いと思います。

2次試験の勉強にはやはり過去問をたくさん解いて傾向を知ることが大事だと思います。私はプラスして、他の国立大の過去問を解いたり、化学がちょっと不安だったので、本屋で薄めの問題集を買って解いたりしました。センターが終わってから、新しい問題集をやる場合は薄めのものをおすすめします。分厚いとやる気を失ってしまう恐れがあると私の高校の先生も言っていました。

最後の詰めで大事なのは、本番を想定して問題を解くことだと思います。時間を計って、本番と似た環境でやるといいと思います。また練習としては、試験の雰囲気をつかむ意味で、私立を何校か受験するのもいいと思います。私は、2校受験しました。でも、私はあくまで筑波大に行きたかったので、レベルとしてはあまり高くないところを選び、ほとんど私立向けの勉強はしませんでした。(過去問数年分のみ)

試験当日の話もしたいと思います。試験当日、私は朝早くに横浜の実家から筑波に向かいました。余裕をもったつもりでしたが、つくば駅に着くとバスを乗るための列ができていて人がとにかくすごかったです。受験会場の教室に入ると、周りの人がみんな頭良さそうに見えてきて正直ちょっと不安になりました。思えば、教室に入ってから勉強よりも人間観察に時間を費やしていた気がします。結構いろんな人がいて面白かったのでそれで気が紛れました。

最初の英語は私は英作文から手をつけ、その後長文を解きました。解く順番は事前に決めておくと良いと思います。初めの数十分は緊張で頭が回らないかもしれないです。でも時間はあるので焦らないことが肝心です。

次は理科でしたが英語と理科の間が4時間くらい空くので結構つらいです。外に出たり、寝たり、勉強したりして時間を潰します。

理科はとにかく解答用紙の枚数が多く自分の名前を書くのに時間をとられることと解答欄の書き間違えがないように注意が必要です。記述は合っているかどうか不安でもとりあえず埋める方がいいと思います。私は生物の記述の部分がほとんど自信がなかったですが、とりあえず自分の考えたことを埋めていきました。でも、時間との勝負なのでわからないところは飛ばしてわかるところから解いていくことが重要です。

終わった後はとにかくわたしの場合、やりきった感よりも何も考えられないような無な状態になりました。合格発表まで不安になるかもしれないですがそれまでの間はゆっくり休んでほしいです。

長々となりましたが、受験生のみなさんにはとにかく筑波大に行きたいという強い気持ちと自信を持って試験に臨んでほしいです。頑張って下さい!応援しています。

#30黒田江菜

えなつという呼び名がコートネームよりも定着している生物資源学類1年のえな(#30はな)です。

今回は、うらら(#27りお)に引き続き、生命環境学群生物資源学類の一般入試の2次試験について書きたいと思います。

生物資源学類の一般入試2次試験は筆記試験のみで、私は必須の英語と理科(化学、生物)選択で受験しました。数Ⅲもとっていたので数学でも受験できましたが、私の場合、理科の方が安定していい点数が取れそうだったので理科受験にしました。でも、どちらでもいけるように準備しておくと良いと思います。

2次試験の勉強にはやはり過去問をたくさん解いて傾向を知ることが大事だと思います。私はプラスして、他の国立大の過去問を解いたり、化学がちょっと不安だったので、本屋で薄めの問題集を買って解いたりしました。センターが終わってから、新しい問題集をやる場合は薄めのものをおすすめします。分厚いとやる気を失ってしまう恐れがあると私の高校の先生も言っていました。

最後の詰めで大事なのは、本番を想定して問題を解くことだと思います。時間を計って、本番と似た環境でやるといいと思います。また練習としては、試験の雰囲気をつかむ意味で、私立を何校か受験するのもいいと思います。私は、2校受験しました。でも、私はあくまで筑波大に行きたかったので、レベルとしてはあまり高くないところを選び、ほとんど私立向けの勉強はしませんでした。(過去問数年分のみ)

試験当日の話もしたいと思います。試験当日、私は朝早くに横浜の実家から筑波に向かいました。余裕をもったつもりでしたが、つくば駅に着くとバスを乗るための列ができていて人がとにかくすごかったです。受験会場の教室に入ると、周りの人がみんな頭良さそうに見えてきて正直ちょっと不安になりました。思えば、教室に入ってから勉強よりも人間観察に時間を費やしていた気がします。結構いろんな人がいて面白かったのでそれで気が紛れました。

最初の英語は私は英作文から手をつけ、その後長文を解きました。解く順番は事前に決めておくと良いと思います。初めの数十分は緊張で頭が回らないかもしれないです。でも時間はあるので焦らないことが肝心です。

次は理科でしたが英語と理科の間が4時間くらい空くので結構つらいです。外に出たり、寝たり、勉強したりして時間を潰します。

理科はとにかく解答用紙の枚数が多く自分の名前を書くのに時間をとられることと解答欄の書き間違えがないように注意が必要です。記述は合っているかどうか不安でもとりあえず埋める方がいいと思います。私は生物の記述の部分がほとんど自信がなかったですが、とりあえず自分の考えたことを埋めていきました。でも、時間との勝負なのでわからないところは飛ばしてわかるところから解いていくことが重要です。

終わった後はとにかくわたしの場合、やりきった感よりも何も考えられないような無な状態になりました。合格発表まで不安になるかもしれないですがそれまでの間はゆっくり休んでほしいです。

長々となりましたが、受験生のみなさんにはとにかく筑波大に行きたいという強い気持ちと自信を持って試験に臨んでほしいです。頑張って下さい!応援しています。

#30黒田江菜

2018年01月27日

一般入試(医学群看護学類)

こんにちは。うらら(#27りお)です。

看護学類であるため参考になるかはわかりませんが、看護学類の入試について書いていこうと思います。

看護学類は1日目に筆記試験、2日目に面接がありました。まず、1日目の筆記試験では英語と理科の選択科目である生物を受けました。あまり記憶にないのですが、ピリピリした空気にいることがとても嫌だなと思っていた気がします。けれど、緊張するのは受験生全員なのでそれほど気負う必要はないと思います。英語や生物でどんな問題が出たかは赤本を見れば分かると思うのでどんな対策をしてきたかについて話します。英語では先生とひたすら添削していました。分からないところは原因をしっかりとつきとめ次に似た問題が出た時に間違えないようにしていました。また、添削をしていて思ったことは単語が難しすぎて全体がなんとなく分かっても訳を正確にできないということです。だから、単語帳にある単語はもちろんプリントで出た分からない単語も吸収していくことが大切であると思います。生物では問題集を買う場合1冊に絞ることをおすすめします。2次試験対策は大体センターが終わってから始まることが多いので無理に多くの問題集に手を出しても上手くいかないと言われました。だから、1冊に絞りその問題集で分からないところがないようにすることが大切であると思います。

2日目の面接では1日目の筆記試験とこれまでやってきた面接の練習のことで前日の夜母とケンカし、もうどうにでもなれという気持ちになったため逆に緊張しませんでした。

それが功を奏したのか

・筑波大学の志望理由

・看護学類の理由

・部活について

・クラスではどんな役割だったか

を聞かれたときスムーズに話せました。ある意味これに関しては母に感謝しています。

これはある先生に聞いた話ですが、面接はどれだけ面接官の印象に残るかが大切であるそうです。なので、志望理由を言える・シーンとした場面を作らないということを前提としてそれ以外の質問でどれだけ自分を出せるかが重要になると思います。また、私は何も持ってきてなくて順番が来るまでの時間が長かったので面接の順番待ちがあるため何か面接の参考になるものや小説を持っていくことをおすすめします。

私はセンターでの点数が壊滅的だったため2次試験はチャレンジする気持ちと落ちてもしょうがないかなという気持ちでした。私はこんな感じでしたが、絶対よくない例だと断言できます。だから、強い気持ちを持って2次試験頑張って下さい!

一緒にサッカーできることを楽しみに待ってます!

#27 向山麗

看護学類であるため参考になるかはわかりませんが、看護学類の入試について書いていこうと思います。

看護学類は1日目に筆記試験、2日目に面接がありました。まず、1日目の筆記試験では英語と理科の選択科目である生物を受けました。あまり記憶にないのですが、ピリピリした空気にいることがとても嫌だなと思っていた気がします。けれど、緊張するのは受験生全員なのでそれほど気負う必要はないと思います。英語や生物でどんな問題が出たかは赤本を見れば分かると思うのでどんな対策をしてきたかについて話します。英語では先生とひたすら添削していました。分からないところは原因をしっかりとつきとめ次に似た問題が出た時に間違えないようにしていました。また、添削をしていて思ったことは単語が難しすぎて全体がなんとなく分かっても訳を正確にできないということです。だから、単語帳にある単語はもちろんプリントで出た分からない単語も吸収していくことが大切であると思います。生物では問題集を買う場合1冊に絞ることをおすすめします。2次試験対策は大体センターが終わってから始まることが多いので無理に多くの問題集に手を出しても上手くいかないと言われました。だから、1冊に絞りその問題集で分からないところがないようにすることが大切であると思います。

2日目の面接では1日目の筆記試験とこれまでやってきた面接の練習のことで前日の夜母とケンカし、もうどうにでもなれという気持ちになったため逆に緊張しませんでした。

それが功を奏したのか

・筑波大学の志望理由

・看護学類の理由

・部活について

・クラスではどんな役割だったか

を聞かれたときスムーズに話せました。ある意味これに関しては母に感謝しています。

これはある先生に聞いた話ですが、面接はどれだけ面接官の印象に残るかが大切であるそうです。なので、志望理由を言える・シーンとした場面を作らないということを前提としてそれ以外の質問でどれだけ自分を出せるかが重要になると思います。また、私は何も持ってきてなくて順番が来るまでの時間が長かったので面接の順番待ちがあるため何か面接の参考になるものや小説を持っていくことをおすすめします。

私はセンターでの点数が壊滅的だったため2次試験はチャレンジする気持ちと落ちてもしょうがないかなという気持ちでした。私はこんな感じでしたが、絶対よくない例だと断言できます。だから、強い気持ちを持って2次試験頑張って下さい!

一緒にサッカーできることを楽しみに待ってます!

#27 向山麗

2017年11月11日

推薦入試(生物資源学類)

こんにちは。1年のゆきこ(#21 あす)です。最近、朝練の部荷物をしているときに日がまだのぼってなくて、冬が近いなあと感じました。つくばの冬を乗り切れるか心配です。

さて、今日はタイトルにもある通り、生物資源学類の推薦入試について書こうと思います。私は去年、推薦を受験して生命環境学群生物資源学類に入りました。

ここを見てくれる方で資源に興味がある方っているんだろうか...いや、でも私みたいな人がいるかもしれないから書きます。

逆にこれを読んでくれた資源志望の受験生に女サカに興味を持ってもらえたらなぁ…

ということで、まずは大まかな入試の流れについてまとめてみます。

・8月末~9月

推薦入試を受けることを決める

・9月末

学校から推薦をもらえるように手続き

・10月

活動報告書の作成

・11月

小論文、面接対策、入試本番

私は、最初は一般入試で筑波の生物資源を目指していましたが、チャンスが増えるし、一応募集要項の要件にも当てはまるということで推薦入試を受けることにしました。ほんとは自信もなく、あまり受けたくないと思っていたのですが、今はチャレンジして良かったと思っています。今、高2以下の方は、自分が受けたい学群学類の推薦要件に当てはまるかぜひ確認してみてくださいね!

試験の前にやったことは、主に活動報告書の作成と対策の2点です。このことについて少し詳しく話そうと思います。

活動報告書は、それが必要な要件で出願した場合のみ作成します。

私は、活動報告書には、今までの活動の概要、そこで学んだこと、今後に生かすことについて書きました。A4用紙5枚以内なので結構絞って書かないと簡単に枚数オーバーしてしまうと思います。うまく内容を絞ってその中で具体的に書くことと、見やすい書類にすることを意識しました。完成させるにあたって、高校の先生方や両親に添削してもらいましたが、いろいろな人に意見をもらうことは大切だと思いました。

試験の対策は、過去問は数年分一通り解きました。が、傾向は年々変化するので、過去問をやればよいというわけではありません。そこで私は、

・他大学の農学部、筑波の生物学類の推薦の試験を解く

・生物の図説の後ろについている問題を解く

・図説を熟読する

・本を読む

などの対策をとりました。できれば、日ごろから知識はインプットされていて、この期間ではアウトプット(書く練習)に充てられるといいのだと思います。私の場合、高校の様々な活動で知識を入れることはやっていたので問題を解くことが多かったです。また、一般入試の生物の記述対策もいい練習になると思いました。あと、去年から英語が含まれる問題も出ているので、科学的な英文に慣れておくといいと思います。

面接対策では、一般的な質問は解答をノートにまとめ、自分の意見や考えがぶれないよう突き詰めました。模擬面接は担任、副担任、学年主任の先生3人にやってもらいました。この中で一番よかったのは、学年主任の先生とやったことです。普段多くは接点がないので、緊張感が持てました。

最後に本番の話をします。

生物資源学類は1日目小論文、2日目面接です。私は2日とも実家から行きました。同じ地域の人でもつくばに宿泊して試験を受ける人もいましたが、それは人それぞれ、私は時間がかかっても実家からで良かったと思っています。

初日、試験より早く着きすぎて、外で待ちました。11月末の筑波は極寒です。防寒対策が必須だし、早く来すぎないことをお勧めします。

試験は90分間で、問題は大問2つでした。私は前半の問題は時間をかけて丁寧に解けばいける!と思ったので、そこだけに1時間くらいかかってしましました。2つ目の記述の大問で200字×3問を約30分で、しかも最後のまとめの問題は7分くらいで解いたと思います。とにかく埋めなきゃと焦った覚えがあるので、時間配分は大切です。そして、埋めきって提出することも大事です。

1日目はこれで終わり、2日目の集合時間の紙をもらって解散しました。

2日目は、学習して部屋が空いてから到着しました。午前集合と午後集合、2つの組に分かれるのですが、私は午前の最後だったので、3時間くらい待ちました。待ってる間は志望理由書の確認をしていましたが、時間が余りすぎたため、高校の試験勉強をしながら緊張を紛らわせていました。

面接試験は15分きっちり、試験官の先生方がずっと時計を見ていて、時間どおりでした。

面接で聞かれる内容は、一般的なものばかりです。主なものとして、

・志望理由

・活動報告書の質疑(ない人は志望理由書に質問をされたらしい)

・将来の展望

・興味のある研究室、分野

などだったと思います。

面接の雰囲気はとても和やかだったので、緊張して焦って話してしまう私でも、しっかり自分の言いたいことをいうことができました。面接はとにかく自分を出し切ることに尽きます。私は、高校時代に散々してきた研究と国際交流についての話を語りつくしました。後、生物資源学類なのに志望理由をいうときに女サカに入りたいってことも言ってしまいました!(笑)

でも、そのくらい、自分を出したほうが、後悔はしません。

推薦入試を受ける人は、今、一般と推薦の両方の対策で結構いっぱいいっぱいだと思います。私もその時期すごくパニックになっていました。だけど、推薦で志望理由ややりたいことを見つめなおせるのは、すごい良い機会だと思います。絶対やりきってここでつかむんだという強い気持ちで頑張ってください!

受験生の皆さんが力を出し切れるよう願っています。

そして、来春ぜひぜひ女サカへ!他学(体専以外)、初心者大歓迎です!もちろん体専も大歓迎!待っています!

長くなってしまいましたがこれで終わります。

読んでくださった方ありがとうございました。

#21 野島優希子(あす)

さて、今日はタイトルにもある通り、生物資源学類の推薦入試について書こうと思います。私は去年、推薦を受験して生命環境学群生物資源学類に入りました。

ここを見てくれる方で資源に興味がある方っているんだろうか...いや、でも私みたいな人がいるかもしれないから書きます。

逆にこれを読んでくれた資源志望の受験生に女サカに興味を持ってもらえたらなぁ…

ということで、まずは大まかな入試の流れについてまとめてみます。

・8月末~9月

推薦入試を受けることを決める

・9月末

学校から推薦をもらえるように手続き

・10月

活動報告書の作成

・11月

小論文、面接対策、入試本番

私は、最初は一般入試で筑波の生物資源を目指していましたが、チャンスが増えるし、一応募集要項の要件にも当てはまるということで推薦入試を受けることにしました。ほんとは自信もなく、あまり受けたくないと思っていたのですが、今はチャレンジして良かったと思っています。今、高2以下の方は、自分が受けたい学群学類の推薦要件に当てはまるかぜひ確認してみてくださいね!

試験の前にやったことは、主に活動報告書の作成と対策の2点です。このことについて少し詳しく話そうと思います。

活動報告書は、それが必要な要件で出願した場合のみ作成します。

私は、活動報告書には、今までの活動の概要、そこで学んだこと、今後に生かすことについて書きました。A4用紙5枚以内なので結構絞って書かないと簡単に枚数オーバーしてしまうと思います。うまく内容を絞ってその中で具体的に書くことと、見やすい書類にすることを意識しました。完成させるにあたって、高校の先生方や両親に添削してもらいましたが、いろいろな人に意見をもらうことは大切だと思いました。

試験の対策は、過去問は数年分一通り解きました。が、傾向は年々変化するので、過去問をやればよいというわけではありません。そこで私は、

・他大学の農学部、筑波の生物学類の推薦の試験を解く

・生物の図説の後ろについている問題を解く

・図説を熟読する

・本を読む

などの対策をとりました。できれば、日ごろから知識はインプットされていて、この期間ではアウトプット(書く練習)に充てられるといいのだと思います。私の場合、高校の様々な活動で知識を入れることはやっていたので問題を解くことが多かったです。また、一般入試の生物の記述対策もいい練習になると思いました。あと、去年から英語が含まれる問題も出ているので、科学的な英文に慣れておくといいと思います。

面接対策では、一般的な質問は解答をノートにまとめ、自分の意見や考えがぶれないよう突き詰めました。模擬面接は担任、副担任、学年主任の先生3人にやってもらいました。この中で一番よかったのは、学年主任の先生とやったことです。普段多くは接点がないので、緊張感が持てました。

最後に本番の話をします。

生物資源学類は1日目小論文、2日目面接です。私は2日とも実家から行きました。同じ地域の人でもつくばに宿泊して試験を受ける人もいましたが、それは人それぞれ、私は時間がかかっても実家からで良かったと思っています。

初日、試験より早く着きすぎて、外で待ちました。11月末の筑波は極寒です。防寒対策が必須だし、早く来すぎないことをお勧めします。

試験は90分間で、問題は大問2つでした。私は前半の問題は時間をかけて丁寧に解けばいける!と思ったので、そこだけに1時間くらいかかってしましました。2つ目の記述の大問で200字×3問を約30分で、しかも最後のまとめの問題は7分くらいで解いたと思います。とにかく埋めなきゃと焦った覚えがあるので、時間配分は大切です。そして、埋めきって提出することも大事です。

1日目はこれで終わり、2日目の集合時間の紙をもらって解散しました。

2日目は、学習して部屋が空いてから到着しました。午前集合と午後集合、2つの組に分かれるのですが、私は午前の最後だったので、3時間くらい待ちました。待ってる間は志望理由書の確認をしていましたが、時間が余りすぎたため、高校の試験勉強をしながら緊張を紛らわせていました。

面接試験は15分きっちり、試験官の先生方がずっと時計を見ていて、時間どおりでした。

面接で聞かれる内容は、一般的なものばかりです。主なものとして、

・志望理由

・活動報告書の質疑(ない人は志望理由書に質問をされたらしい)

・将来の展望

・興味のある研究室、分野

などだったと思います。

面接の雰囲気はとても和やかだったので、緊張して焦って話してしまう私でも、しっかり自分の言いたいことをいうことができました。面接はとにかく自分を出し切ることに尽きます。私は、高校時代に散々してきた研究と国際交流についての話を語りつくしました。後、生物資源学類なのに志望理由をいうときに女サカに入りたいってことも言ってしまいました!(笑)

でも、そのくらい、自分を出したほうが、後悔はしません。

推薦入試を受ける人は、今、一般と推薦の両方の対策で結構いっぱいいっぱいだと思います。私もその時期すごくパニックになっていました。だけど、推薦で志望理由ややりたいことを見つめなおせるのは、すごい良い機会だと思います。絶対やりきってここでつかむんだという強い気持ちで頑張ってください!

受験生の皆さんが力を出し切れるよう願っています。

そして、来春ぜひぜひ女サカへ!他学(体専以外)、初心者大歓迎です!もちろん体専も大歓迎!待っています!

長くなってしまいましたがこれで終わります。

読んでくださった方ありがとうございました。

#21 野島優希子(あす)

2017年07月08日

編入試験 ( 社会学類 )

こんばんは、

3年のともえ(#20 でん)です。

今回は編入試験についてお話ししたいと思います。

「編入ってなに?センター受けるの?」

等よく聞かれますが、センター試験は受けません。

また試験科目、配点はもちろん、日程も大学・学部で異なるため、日にちさえ被らなければいくつでも挑戦できる夢のある試験です。

( 実際に、5校10校受験したって話も聞きました )

基本的に、三年次に編入になるケースが多いので、高専生のための試験とも思われがちですが

大学受験に失敗してしまった…

今の大学が楽しくない…

知名度のある大学へいきたい!

今とは違う分野の勉強がしたい!

もっと高いレベルの研究がしたい!

など様々な理由から、多くの短大生や四大生が受験しており、編入のための予備校なんてものも何校か存在しているみたいです。

そしてその試験時期としては

理系は 6月〜

文系は 9月〜 の大学が多いようで、

今はまさに理系編入シーズン真っ盛りなんです!

ちなみに、筑波の理系入試も来週(7/15.16)です。

したがって、この場をお借りして、未来の筑波大生たちに、自分の知っている限りのことを書き留めておこうと思います。

あくまで私個人の知識および見解なので、その点は十分にご注意ください。

【英語について】

筑波ではTOEICかTOEFLの提出が求められます。

( 私が所属する、社会学類のみ筆記試験 )

○○点で満点という情報がネットで流れていますが、それは大方信じて大丈夫です。

ただそこに到達してないから無理なんてことはないし、上回ってるから余裕なんてこともありません。

TOEIC500点台で受かる人もいれば、750点を超えていて落ちる人もいるようです。

あまり取れてなくても諦めず、取れているからって驕らずに、他のところに力を注いでください。

【専門科目について】

私は理系試験を受けたわけではないので、参考程度に経験談(2月末 社会学類)をしておきます。

去年は午前が専門科目、午後が専門英語でした。

専門(経済)に対する予備知識がゼロからのスタートで、勉強期間もかなり短かったので、多くの不安を残したままの試験開始となりました。

いざ問題をみると、

初っ端の問題からわからない

得意なはずの計算問題の答えが出ない

意味の説明を求められている単語は初見

聞いたこともない時事系の問題の論述 などなど

本当に、頭が真っ白になりました。

できる限り丁寧に数式を書く、全く知らないことをそれっぽく記述するなど最大限努力はしましたが、午前の試験を終えた時点で、

「あーこれはもう無理だ終わった帰ろう…」

と、電車やバスの時刻を調べながら割と本気で悩みました。それくらい手応えがなかったです。

そんな感じでも、今こうして筑波大生をしているので何が起こるかはわかりません。

もしかしたらみんなできてないかも!

もしかしたら勘が全部当たってるかも!

もしかしたら大量の部分点がもらえるかも!

という超ポジティブシンキングで、諦めずに最後までやりきってください。

【面接について】

筑波では、2日目が面接日となっています。

( 知識情報・図書館学類は除く )

先生方は1日目の試験の結果や現在籍校の成績、単位修得状況、志望理由書などを手元に揃えて面接を行います。

試験日と日程が異なるため大事だということも言われていて、実際に社学には「お前は面接でとった」と教授に言われた先輩もいるそうです。

しかし私が聞いた教授は「大事なのは試験だけ」と仰っていたし、「緊張してタメ口で話しちゃった」なんて言ってる同期もいます。

だから、面接に関してはよくわからないです(笑)

でも好印象に越したことはないので、しっかり対策や準備をしておくと良いでしょう。

ちなみに私は1日目が終わったあとから詰め込んでやって乗り切れたので、まだ十分間に合います!

先生たちはとても優しく、興味を持って話を聞いてくださいます。硬くなりすぎず、落ち着いて自分の思いをしっかりと伝えてください。

一部圧迫面接気味な部屋もあったそうですが、そのときは負けじと強気でいきましょう(笑)

以下、質疑の内容です。

・なぜ経済(専門科目)を勉強したいのか

・なぜ院進や転部でなく編入なのか

・なぜ筑波なのか

・今の学部ではどんなことを勉強してるのか

→どのような形式で入学したか(セン利、一般etc)

・○○とはどんな授業か

・○○の成績が良くないのは理由があるのか

・昨日のテストの出来

→どれが一番難しいと感じたか、なぜ

・どのように勉強したか(塾、参考書)

・志望理由書に「○○○」とあるが、これは具体的

にどういうことを言っているのか

・編入したらやりたいこと

→それに関して、特に興味があるのはどの分野か

→現時点での研究計画(内容、方法、観点)

・卒業後の進路

→そこで何をしたいのか

→ここで勉強したことをどう活かすつもりなのか

・質問、自己アピール等あればどうぞ

その他にも、

「昨日の問題の○番ってわかった?ちょっと黒板に

グラフ書いてみて」

なんて言われた人もいたらしいです。恐ろしい…

筆記試験が終わったあと、自信がないところを中心に復習して、しっかり答え合わせまでしておくと安心かと思います。

筑波大学は全国的に見ても募集人員が多く、制度や受け入れ態勢が比較的整っているため、編入するには優しい大学だと言われています。

( 全9つの学群のうち5つの学群で募集があり、毎年100人以上が3年次または2年次に編入学します)

親切な先輩もたくさんいるので、単位認定のこと等を心配する必要はありません。

きっと素敵なキャンパスライフが待っています。

あと一週間弱ですが、最後の最後まで全力を尽くして、自信を持って試験当日を迎えられるようにしてください。

本当に本当に、心から応援しています!

無駄に長い文章になってしまいましたが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。

<追記 2018.12/25>

社会国際学群 社会学類 経済学主専攻の受験にあたって、実際にどうやって勉強したのかを再びブログに書いたのでよければ合わせてどうぞ⬇︎

http://josaka.tsukuba.ch/e323383.html

鈴木朝恵 (#20 でん)

3年のともえ(#20 でん)です。

今回は編入試験についてお話ししたいと思います。

「編入ってなに?センター受けるの?」

等よく聞かれますが、センター試験は受けません。

また試験科目、配点はもちろん、日程も大学・学部で異なるため、日にちさえ被らなければいくつでも挑戦できる夢のある試験です。

( 実際に、5校10校受験したって話も聞きました )

基本的に、三年次に編入になるケースが多いので、高専生のための試験とも思われがちですが

大学受験に失敗してしまった…

今の大学が楽しくない…

知名度のある大学へいきたい!

今とは違う分野の勉強がしたい!

もっと高いレベルの研究がしたい!

など様々な理由から、多くの短大生や四大生が受験しており、編入のための予備校なんてものも何校か存在しているみたいです。

そしてその試験時期としては

理系は 6月〜

文系は 9月〜 の大学が多いようで、

今はまさに理系編入シーズン真っ盛りなんです!

ちなみに、筑波の理系入試も来週(7/15.16)です。

したがって、この場をお借りして、未来の筑波大生たちに、自分の知っている限りのことを書き留めておこうと思います。

あくまで私個人の知識および見解なので、その点は十分にご注意ください。

【英語について】

筑波ではTOEICかTOEFLの提出が求められます。

( 私が所属する、社会学類のみ筆記試験 )

○○点で満点という情報がネットで流れていますが、それは大方信じて大丈夫です。

ただそこに到達してないから無理なんてことはないし、上回ってるから余裕なんてこともありません。

TOEIC500点台で受かる人もいれば、750点を超えていて落ちる人もいるようです。

あまり取れてなくても諦めず、取れているからって驕らずに、他のところに力を注いでください。

【専門科目について】

私は理系試験を受けたわけではないので、参考程度に経験談(2月末 社会学類)をしておきます。

去年は午前が専門科目、午後が専門英語でした。

専門(経済)に対する予備知識がゼロからのスタートで、勉強期間もかなり短かったので、多くの不安を残したままの試験開始となりました。

いざ問題をみると、

初っ端の問題からわからない

得意なはずの計算問題の答えが出ない

意味の説明を求められている単語は初見

聞いたこともない時事系の問題の論述 などなど

本当に、頭が真っ白になりました。

できる限り丁寧に数式を書く、全く知らないことをそれっぽく記述するなど最大限努力はしましたが、午前の試験を終えた時点で、

「あーこれはもう無理だ終わった帰ろう…」

と、電車やバスの時刻を調べながら割と本気で悩みました。それくらい手応えがなかったです。

そんな感じでも、今こうして筑波大生をしているので何が起こるかはわかりません。

もしかしたらみんなできてないかも!

もしかしたら勘が全部当たってるかも!

もしかしたら大量の部分点がもらえるかも!

という超ポジティブシンキングで、諦めずに最後までやりきってください。

【面接について】

筑波では、2日目が面接日となっています。

( 知識情報・図書館学類は除く )

先生方は1日目の試験の結果や現在籍校の成績、単位修得状況、志望理由書などを手元に揃えて面接を行います。

試験日と日程が異なるため大事だということも言われていて、実際に社学には「お前は面接でとった」と教授に言われた先輩もいるそうです。

しかし私が聞いた教授は「大事なのは試験だけ」と仰っていたし、「緊張してタメ口で話しちゃった」なんて言ってる同期もいます。

だから、面接に関してはよくわからないです(笑)

でも好印象に越したことはないので、しっかり対策や準備をしておくと良いでしょう。

ちなみに私は1日目が終わったあとから詰め込んでやって乗り切れたので、まだ十分間に合います!

先生たちはとても優しく、興味を持って話を聞いてくださいます。硬くなりすぎず、落ち着いて自分の思いをしっかりと伝えてください。

一部圧迫面接気味な部屋もあったそうですが、そのときは負けじと強気でいきましょう(笑)

以下、質疑の内容です。

・なぜ経済(専門科目)を勉強したいのか

・なぜ院進や転部でなく編入なのか

・なぜ筑波なのか

・今の学部ではどんなことを勉強してるのか

→どのような形式で入学したか(セン利、一般etc)

・○○とはどんな授業か

・○○の成績が良くないのは理由があるのか

・昨日のテストの出来

→どれが一番難しいと感じたか、なぜ

・どのように勉強したか(塾、参考書)

・志望理由書に「○○○」とあるが、これは具体的

にどういうことを言っているのか

・編入したらやりたいこと

→それに関して、特に興味があるのはどの分野か

→現時点での研究計画(内容、方法、観点)

・卒業後の進路

→そこで何をしたいのか

→ここで勉強したことをどう活かすつもりなのか

・質問、自己アピール等あればどうぞ

その他にも、

「昨日の問題の○番ってわかった?ちょっと黒板に

グラフ書いてみて」

なんて言われた人もいたらしいです。恐ろしい…

筆記試験が終わったあと、自信がないところを中心に復習して、しっかり答え合わせまでしておくと安心かと思います。

筑波大学は全国的に見ても募集人員が多く、制度や受け入れ態勢が比較的整っているため、編入するには優しい大学だと言われています。

( 全9つの学群のうち5つの学群で募集があり、毎年100人以上が3年次または2年次に編入学します)

親切な先輩もたくさんいるので、単位認定のこと等を心配する必要はありません。

きっと素敵なキャンパスライフが待っています。

あと一週間弱ですが、最後の最後まで全力を尽くして、自信を持って試験当日を迎えられるようにしてください。

本当に本当に、心から応援しています!

無駄に長い文章になってしまいましたが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。

<追記 2018.12/25>

社会国際学群 社会学類 経済学主専攻の受験にあたって、実際にどうやって勉強したのかを再びブログに書いたのでよければ合わせてどうぞ⬇︎

http://josaka.tsukuba.ch/e323383.html

鈴木朝恵 (#20 でん)